1. IoT (Internet of Things)/M2M (Machine-to-Machine) ネットワークアーキテクチャに関する研究

1.1. センサーネットワークアーキテクチャに関する研究

1.1.1. 自己組織型ネットワーク制御の収束性・適応性・安定性向上

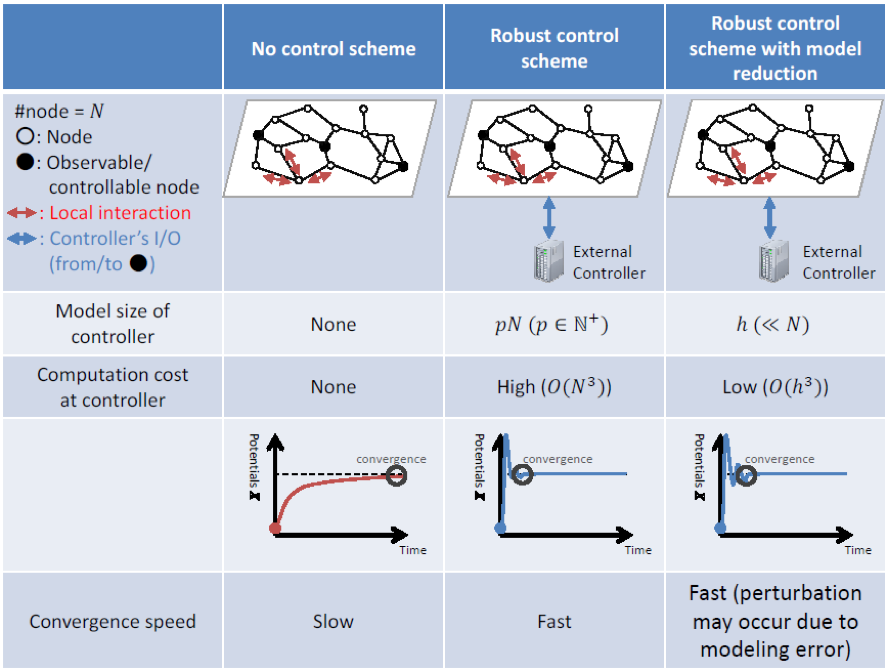

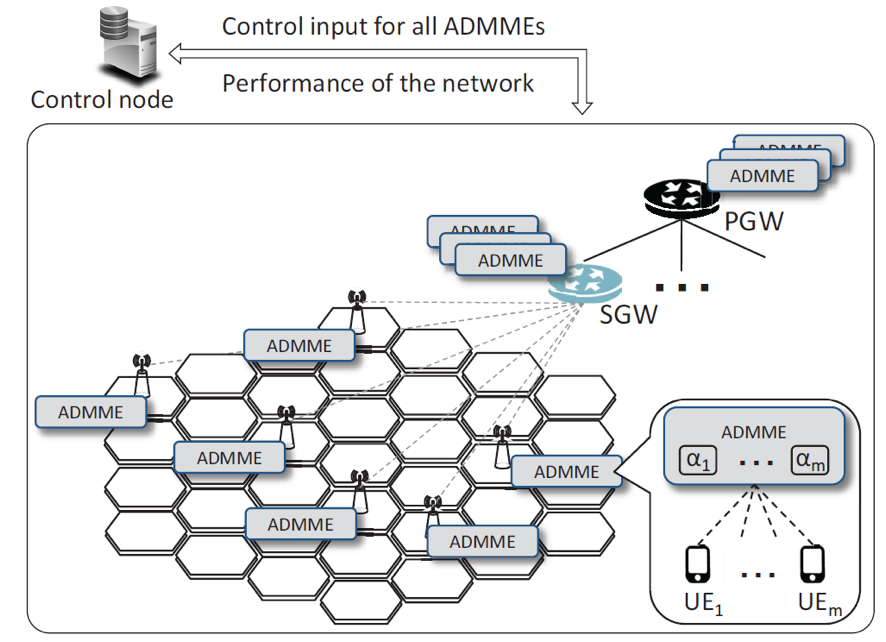

ネットワークの大規模化、複雑化に伴い顕在化した問題を解決するため、生物の仕組みに着想を得た自己組織化の原理が注目を集めている。しかし、自己組織化の原理を応用した自己組織型システムは、システム全体の最適性が保証されない、機能創発に長い時間を要するという問題を有しており、ひいては環境変動への適応速度の遅さにつながっている。自己組織型システム本来の局所性を維持しつつ、変化し続けるネットワーク環境へと適応していくために、我々は管理型自己組織化制御に着目している。管理型自己組織化制御は、システムの外部に管理ノードを導入し、システム外部から観測および制御入力を与えることにより所望の状態へとシステムを誘導する制御技術である。本研究では、集中型の管理により実現する最適フィードバックメカニズムを、自己組織的な経路制御手法であるポテンシャルルーティングに組み込むことで、図に示すように、自己組織型制御の収束性を向上する手法を提案した。さらに、管理ノードによる情報収集コスト、計算コストを抑制するために、管理ノードの分散化も実現した。管理ノードの分散化に関しては、生物の集団的行動(collective dynamics)の知見に基づくモデルの一つであるeffective leadership modelモデルを応用することで、全体システムに対する適切な個数や配置箇所を示した。他にもflexible leaderモデルを応用することで、個々のノードが持つ情報の正確さと、個々のノードが近隣のノードの情報をどの程度信頼するのか、という相互作用のモデルを構築し、ネットワークシステム全体の意思決定の正確さや速度がどの程度制御可能であるのかを定量的に示した。

[関連発表論文]

- Naomi Kuze, Daichi Kominami, Kenji Kashima, Tomoaki Hashimoto, and Masayuki Murata, “Self-organizing control mechanism based on collective decision-making for information uncertainty,” to appear in ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems, 2018.

- Naomi Kuze, Daichi Kominami, Kenji Kashima, Tomoaki Hashimoto, and Masayuki Murata, “Hier-archical optimal control method for controlling large-scale self-organizing networks,” ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems, vol. 12, pp. 22:1–22:23, January 2018.

- Saeko Shigaki, Naomi Kuze, Daichi Kominami, Kenji Kashima, and Masayuki Murata, “Self-organizing wireless sensor networks based on biological collective decision making for treating information uncertainty,” in Proceedings of The 13th IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob 2017), pp. 167–174, (Rome), October 9-11, 2017.

- 志垣沙衣子, 久世尚美, 小南大智, 加嶋健司, 村田正幸, “生物の集団的行動選択に着想を得た不確実な情報に基づく制御手法についての一検討,”電子情報通信学会情報ネットワーク研究会(発表予定), March 2018.

- 久世尚美, 小南大智, 加嶋健司, 橋本智昭, 村田正幸, “集団的な行動選択の仕組みに着想を得た不確実な情報に基づくチャネル選択手法の提案と評価,” 電子情報通信学会情報ネットワーク研究会(発表予定), March 2018.

1.1.2. 脳ネットワークの構造に着想を得たロバスト性を有するネットワーク構成手法

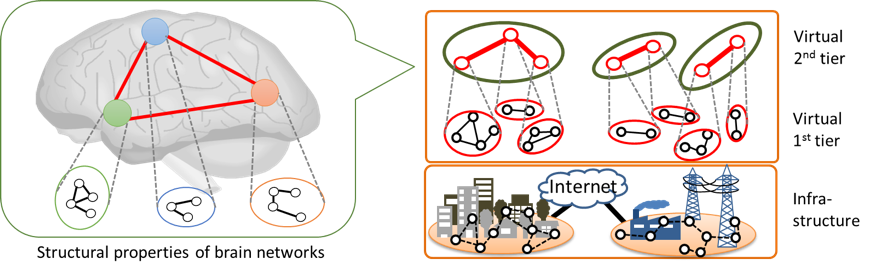

将来における無線センサーネットワークは、単に情報を収集するだけではなく、Internet of Thingsに統合された情報基盤としてその重要性を増していくと考えられている。多様な通信要求に適切に応じるために、ネットワークの構造自体をどのように設計するべきかという観点から遅延時間や通信帯域、耐故障性といったネットワーク性能を向上することも重要な課題となる。そこで我々は、人間の脳ネットワークの構造に着目した。脳ネットワークは高い通信効率とロバスト性を有することが期待され、その特徴を有するネットワークトポロジーを構築する手法を提案する事により、これらの課題の解決を目指す。このようなトポロジー構築方法の応用先として、センサーネットワークにおいて有効となるトポロジー特性評価および仮想ネットワーク構築に取り組んだ。注目すべき点として、脳ネットワークが有する階層的なモジュール構造とスモールワールド性、特徴的な次数相関があり、これらの構造的特徴を導入したトポロジー構築方法の有効性をシミュレーション評価およびパーコレーション解析により示した。また、脳ネットワークの接続構造を生成するモデル、脳ネットワーク内のモジュール間の依存モデルを応用することで、高い通信効率、低い接続コスト、ロバストな接続構造を生成するモデルを提案した。

[関連発表論文]

- Masaya Murakami, Daichi Kominami, Kenji Leibnitz, and Masayuki Murata, “Drawing inspiration from human brain networks: Construction of interconnected virtual networks,” submitted for publication, January 2018.

- Shinya Toyonaga, Daichi Kominami, and Masayuki Murata, “Percolation analysis for constructing a robust modular topology based on a binary-dynamics model,” International Journal of Distributed Sensor Networks, vol. 13, issue 4, April 4, 2017.

- Masaya Murakami, Shu Ishikura, Daichi Kominami, Tetsuya Shimokawa, and Masayuki Murata, “Robustness and efficiency in interconnected networks with changing the network assortativity,” Applied Network Science, vol. 2, no. 6, March 11, 2017.

- Masaya Murakami, Kenji Leibnitz, Daichi Kominami, and Masayuki Murata, “Designing interconnected networks for improving robustness and efficiency,” in Proceedings of IEEE International Symposium on Local and Metropolitan Area Networks (LANMAN), pp. 1–6, June 2017.

- Masaya Murakami, Kenji Leibnitz, Daichi Kominami, and Masayuki Murata, “Reliable architecture for network of networks with inspiration from brain networks,” 電子情報通信学会情報ネットワーク研究会(発表予定), March 2018.

1.1.3. ニホンアマガエルの合唱行動のモデル化と通信ネットワークへの応用

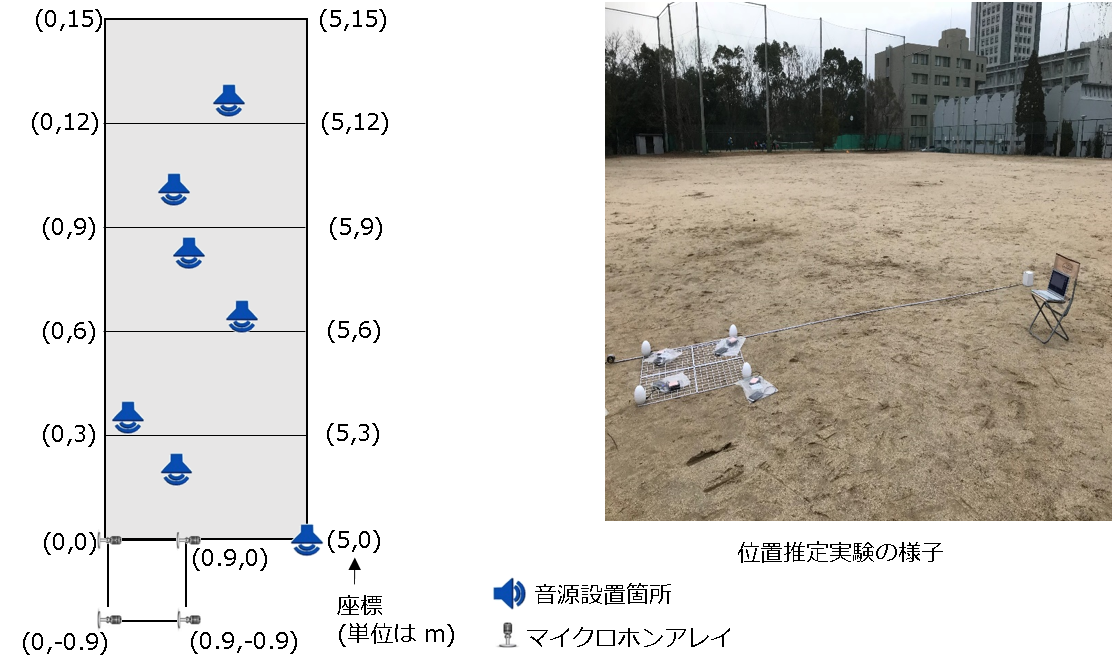

様々な生物の振る舞いを解析することで得られた数理モデルを情報通信分野に用いることで、環境適応力を有する通信制御手法へとつながることが期待されている。生物の振る舞いを知るためには生物の生態調査が必須であるが、中にはその発見が非常に困難な種もいる。本研究はニホンアマガエルの合唱行動に着目しており、①発生個体の位置推定、②発生情報を元にした合唱モデルの構築、③センサーネットワークへの応用、の三点を行っている。位置推定については、カエルの鳴き声を用いることで位置の推定を行う。音声信号到来方向(DOA)を用いた位置推定システムの実装を行い、その性能を評価した。周囲に障害物のない環境において、単一音源の位置推定実験を行い、5m×15 mの領域内では平均誤差が90 cm 以下で位置の推定が可能であることを示した。また、カエルの合唱モデルに関して、従来短い周期では逆相同期を行うことが知られていたが、より長い周期に着目すると、群れ全体が合唱する状態と、鳴かずにいる状態が交互に現れる。この長期的ダイナミクスのモデルを構築し、センサーネットワークへの応用可能性を示した。

[関連発表論文]

- Ikkyu Aihara, Daichi Kominami, Yasuharu Hirano, and Masayuki Murata, “Mathematical modeling and its application of frog choruses as an autonomous distributed system for realizing alternating and collective features in multiple time scales,” submitted for publication, March 2018.

- Daichi Kominami, Yasuharu Hirano, Ikkyu Aihara, and Masayuki Murata, “Outdoor multiple sound-source localization using a wireless microphone-array network,” submitted for publication, December 2017.

- 細川侑嗣, 小南大智, 合原一究, 村田正幸, “無線ネットワークにより相互接続したマイクロホンアレイを用いた音源位置推定手法の実装,” 電子情報通信学会技術研究報告(ASN2017-87), vol. 117, pp. 23–28, January 2018.

- 小南大智, 合原一究, 村田正幸, “LPWA ネットワークにおける基地局負荷の分散を考慮した自律分散型送信スケジュール手法,” 電子情報通信学会技術研究報告(IN2017-67), vol. 117, pp. 127–132, December 2017.

- 小南大智, 平野康晴, 合原一究, 村田正幸, “ニホンアマガエルの合唱情報収集のための位置推定システム,” 情報処理学会研究報告音楽情報科学研究会(MUS), vol. 2017-MUS-115, pp. 1–6, June 2017.

- 細川侑嗣, “マイクロホンアレイの無線ネットワーク化による野外環境下での音源位置推定システムの実装と評価,”大阪大学基礎工学部情報科学科特別研究報告, February 2018.

1.2. 次世代移動体通信ネットワークに関する研究

1.2.1. M2M通信収容のためのモバイルコアネットワークアーキテクチャの確立

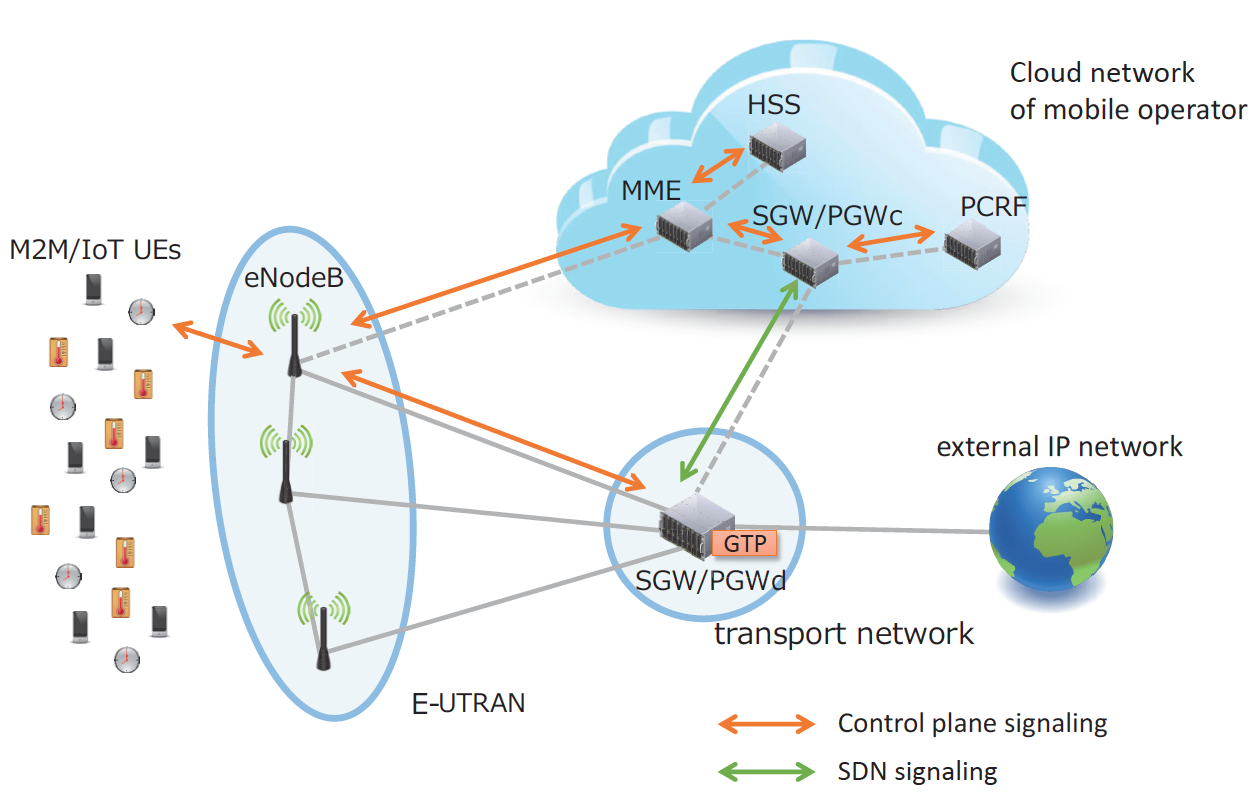

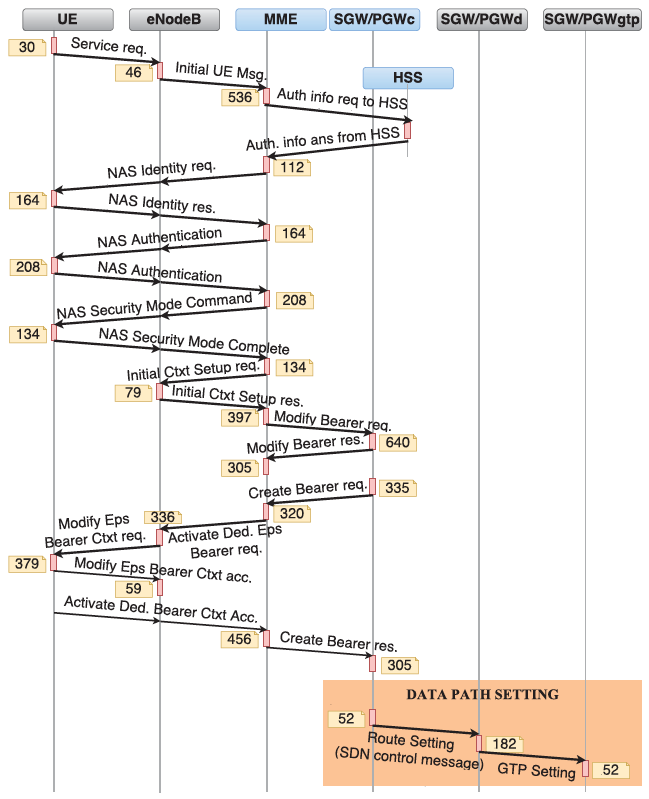

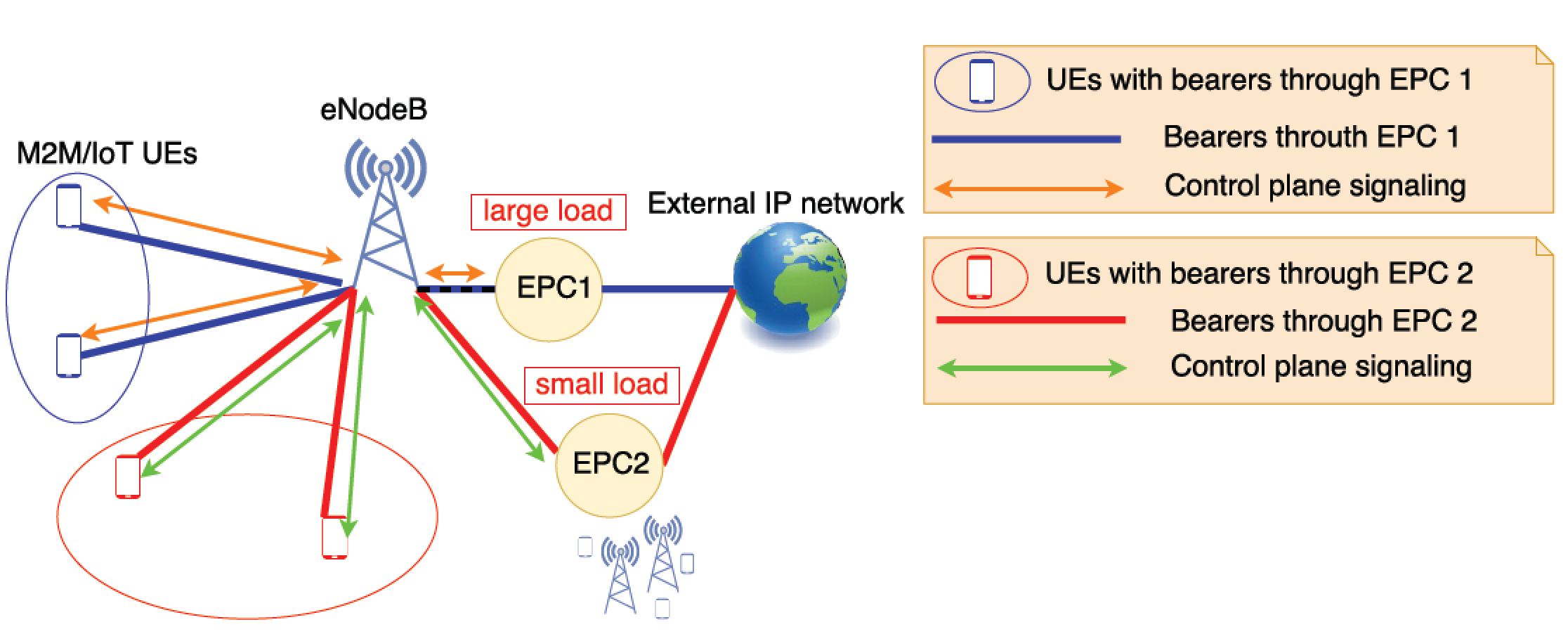

携帯電話加入者数の増加や高機能なスマートフォン等の普及により、3G やLTE などのモバイルネットワークにおいて、ユーザプレーンとコントロールプレーンの双方において発生する輻輳への対応が課題となっている。特にコントロールプレーンの輻輳については、新たな需要拡大を伴う通信形態であるMachine-to-Machine (M2M) 通信やIoT (Internet of Things)通信による影響が大きいと指摘されている。M2M/IoT通信は、通信するデータ量そのものは多くはないが、端末数が膨大になるとされており、その通信特性は大きく異なる。そのため、M2M/IoT通信を行う端末を従来の携帯電話端末と同じ方式でモバイルネットワークに接続すると、特にコントロールプレーンの輻輳が悪化すると考えられる。スマートフォンのようなユーザ端末のトラヒックはユーザの端末操作に応じて発生し、遅延時間に対する要求条件も厳しいため、輻輳解消のための制御は不向きである。一方、M2M/IoT端末が発生させる通信は一般的に機械に組み込まれることが多く、端末数が非常に多く、間欠的であり、遅延時間に対する制約はユーザ端末に比べると緩い場合がある。このような特性を持ったトラヒックに関して、制御の効果を生み出しやすいことが期待される。

そこで本研究では、モバイルコアネットワークの負荷を軽減するための通信集約手法を提案し、その性能評価を行った。また、端末側のシステムインテグレータで集約を行う場合やネットワークにおいて集約を行う場合等の集約箇所の違いや、集約の度合が性能に与える影響を数学的に解析し、集約によって軽減されるモバイルネットワークの処理負荷や、M2M 通信に新たに発生する遅延時間の特性を評価した。評価の結果、モバイルコアネットワークの仮想化を行い、資源利用効率を高めることで、端末収容効率が32.8%向上し、通信集約手法を適用することでさらに201.4%の向上が可能であることを明らかにした。

さらに、日本全土に展開されるような広域モバイルコアネットワークを対象とし、端末のベアラ確立時間及びネットワークの端末収容能力の評価を行うことで、広域モバイルコアネットワークの性能向上に関する検討を行った。まず、モバイルコアネットワークノードの配置がベアラ確立時間に与える影響を明らかにした。次に、各ノードに対するサーバ資源の割り当て方法が、モバイルコアネットワークの端末収容能力に与える影響を評価した。さらに、コアノードの負荷に応じて端末を分散収容することによって、サーバ資源の利用効率を向上させ、モバイルコアネットワークの収容端末数を向上する手法を評価した。評価の結果、コアノードを適切に分散配置することにより、M2M/IoT 端末のベアラ確立時間が最大7.5% 減少することを示した。また、サーバ資源の割り当て手法が、収容可能な端末数に最大42% の影響を与えること、及び、端末を分散収容することにより、収容可能な端末数が最大23% 増加することを示した。

[関連発表論文]

- Shuya Abe, Go Hasegawa, and Masayuki Murata, “Effects of C/U plane separation and bearer aggregation in mobile core network,” IEEE Transactions on Network and Service Management, pp. 1–14, January 2018.

- Shuya Abe, Go Hasegawa, and Masayuki Murata, “Design and performance evaluation of bearer aggregation method in mobile core network with C/U plane separation,” in Proceedings of 16th International IFIP TC6 Networking Conference (IFIP Networking 2017), (Stockholm), June 12-15, 2017.

- 長谷川剛, 村田正幸, “IoT/M2M 通信を収容するためのモバイルコアネットワークアーキテクチャ(招待講演),” 電子情報通信学会技術研究報告(CQ2017-70), vol. 117, pp. 1–6, November 2017.

- Shuya Abe, “Bearer aggregation methods in mobile core networks with C/U plane separation,” Master’s thesis, Graduate School of Information Science and Technology, Osaka University, February 2018.

- 安達智哉, “コアノード配置とサーバ資源分配に着目した広域モバイルコアネットワークの性能向上,” 大阪大学基礎工学部情報科学科特別研究報告, February 2018.

1.2.2. 仮想化技術に基づくモバイルアクセスネットワークの消費電力削減効果(沖電気との共同研究)

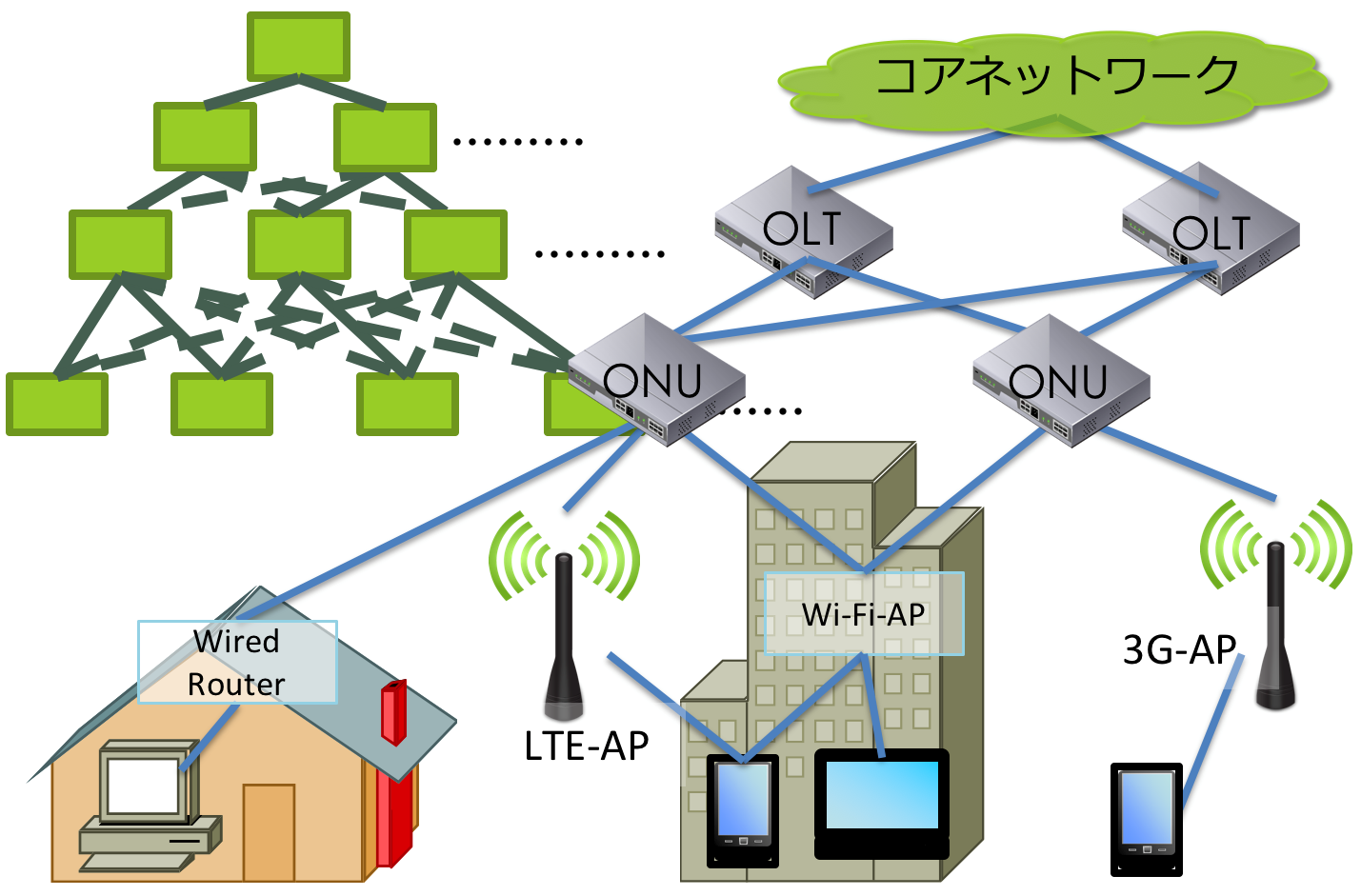

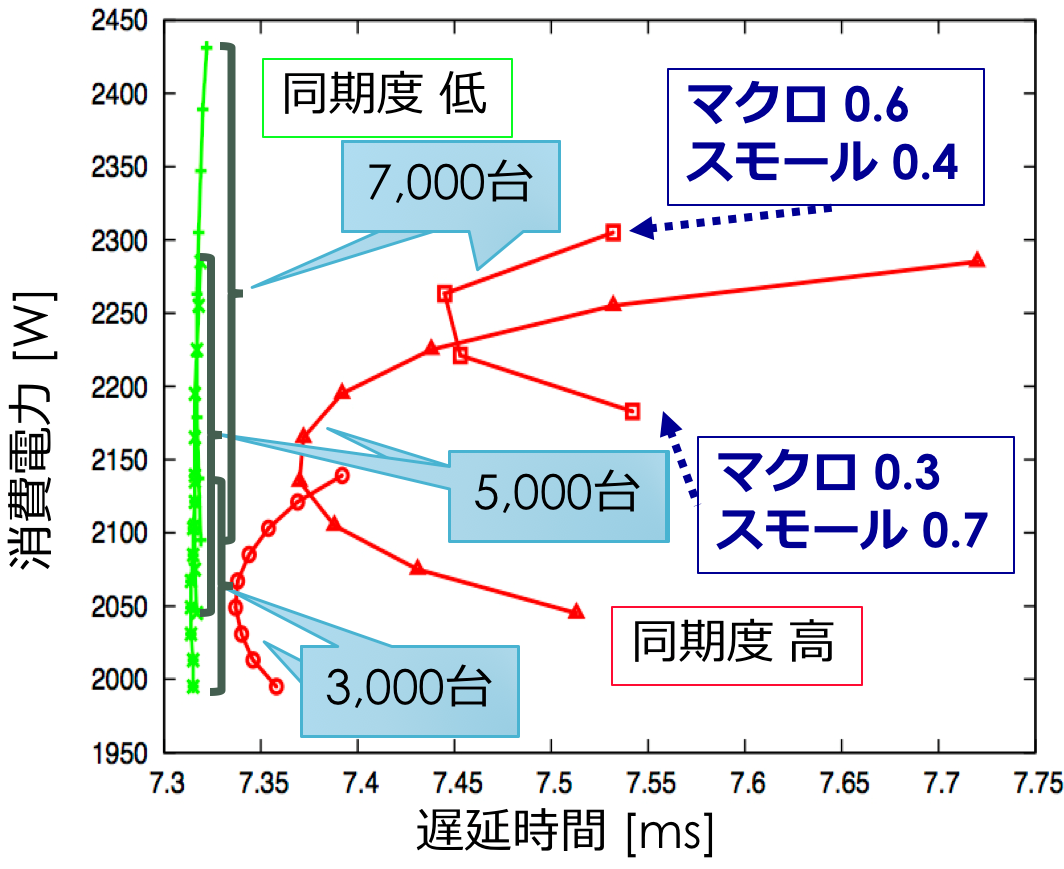

近年、第5世代携帯電話網の実現に向けて、モバイルネットワークを構成するRadio Access Network (RAN)やフロントホールネットワーク、バックホールネットワークの再考が進んでいる。そのような新たなネットワークにおいては、資源利用効率を高めるために、計算機資源やネットワーク資源の仮想化技術が前提となっている。特に、Software Defined Network (SDN)技術は、ネットワークの柔軟な制御を可能とする重要な技術として考えられている。モバイルネットワークに対して仮想化技術を適用することで、トラヒック需要の変動に応じた柔軟な計算機資源の制御やネットワーク制御が可能となる。また、ネットワークの省電力化に対しても有効であると考えられている。しかし、特にモバイルネットワークにおいては、仮想化技術の適用によるそれらの効果の定量的な評価はほとんど行われていない。

そこで本研究では、モバイルアクセスネットワークに着目し、仮想化技術に基づいた集中制御の有効性を明らかにすることを目的とした。そのために、まず、評価対象である、仮想化技術を前提としたアクセスネットワークのモデル化を行う。次に、そのモデルをモバイルアクセスネットワークへ適用し、数値評価を行う。性能評価は、端末を含めたネットワーク全体の消費電力、端末の通信時に発生する遅延時間やスループットの観点で行う。評価の結果、消費電力が低く抑えられる一方で遅延時間やスループットが悪化する場合があるということがわかった。

[関連発表論文]

- 山崎里奈, 長谷川剛, 村田正幸, “仮想化技術に基づくモバイルアクセスネットワークの解析的性能評価,” 電子情報通信学会技術研究報告, vol. 117, pp. 55–62, July 2017.

1.2.3. 第5世代移動通信システムの移動管理制御の安定性向上に関する研究(NECシステムプラットフォーム研究所との共同研究)

第5世代移動通信システムの実現に向けて様々な研究がなされている。本研究では、我々がこれまでに取り組んできた、自律分散型の移動管理エンティティ(MME)機構に残っていた問題点を解決した。局所的な情報に基づく自律分散型の機構には、システム全体の思惑から外れた行動をとるエンティティが存在する可能性があり、局所解付近での摂動と行った、解の不安定さにつながっていた。自律分散的に存在するシステムに対して、その全体像を把握することはしなくとも、システムから定期的にサンプリングした少数の情報に基づき、システムへの適切な制御入力を与えることで、この不安定さを解決する管理型自己組織機構を提案し、その有効性を示した。

[関連発表論文]

- Takanori Iwai, Daichi Kominami, Masayuki Murata, Ryogo Kubo, and Kozo Satoda, “Mobile network architectures and context-aware network control technology in the IoT era,” submitted for publication, February 2018.

- Daichi Kominami, Takanori Iwai, Hideyuki Shimonishi, and Masayuki Murata, “A control method for autonomous mobility management systems toward 5G mobile networks,” to be presented at IEEE International Conference on Communications, Workshop (ICC2017-WS03), May 2017.

1.3. ネットワークを経由したロボットの遠隔制御に関する研究

1.3.1. 無線ネットワークを経由したロボットの遠隔制御に関する研究(一部、NECシステムプラットフォーム研究所との共同研究)

近年、ドローン、災害救助ロボット、無人搬送車など、ネットワーク経由で制御可能なロボットが注目を集めており、様々な手法が研究されている。それらの機器では、ネットワークを経由することにより、作業を行う領域に人が立ち入ることなく、作業が可能となる。

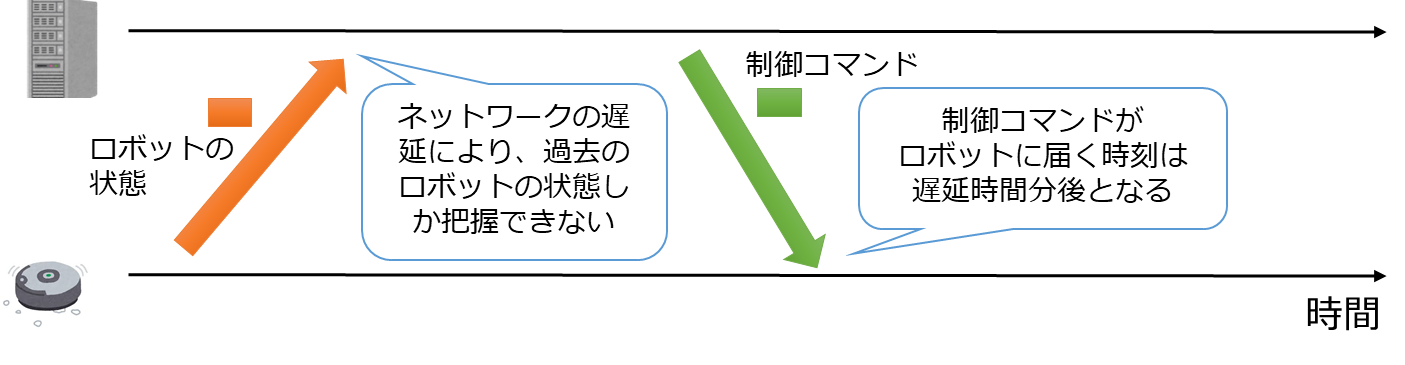

ネットワーク経由で操作する機器においては、ネットワークの遅延が大きな問題となる。そのような機器を効率的に動作させるためには、遅延分先の実際に制御が行われる状況を予知し、その状況に合わせた制御を行うことが求められる。しかしながら、遠隔制御機器は、車輪がスリップする等により、制御時の意図通りの状態に達することができるとは限らない。その結果、前の時刻の制御で想定される状態にロボットが達するものとして、遅延分先の状態を予測したうえで制御を行うと、予測した状態と実際の状態の誤差が大きく異なり、事前に想定した制御ができなくなるという問題が生じる。

そのため、ロボットの制御の際に生じる誤差を把握し、誤差を考慮して制御を行うことが考えられる。ロボットの制御の際に生じる誤差の大きさは環境により大きく異なる。そのため、ロボットを遠隔制御する際には、ロボットの現在の環境を同定し、その環境に応じた誤差を考慮した制御を行うことが求められる。このような環境の同定は、遠隔制御ロボットを用いたタスクを実行しながら、行った制御とその制御後に遠隔制御ロボットが到達する状態をもとに行うことができる。しかしながら、この方法では、行った制御、制御後に到達したロボットの状態に関する情報が少ない、タスク実行初期の段階では、適切な環境同定ができずに、遠隔制御ロボットに対して不適切な制御を行ってしまう可能性がある。

本研究では、上記のような遠隔操作ロボットに対して、得られた観測結果が少ないタスク実行初期の段階であっても、適切な制御が可能となるような制御を提案している。

近年、生物の認知と進化に関する研究により、生物が少ない経験であっても、適切な認知を行うことができる仕組みを持つように進化をすることが示唆されており、進化の結果、自身が持つ事前分布をもとに観測情報を用いてベイズ推定を行い、かつ、発生しうる状況を認知するのに適した事前分布を持つような進化が行われる可能性が明らかになっている。そこで、本研究における機器の遠隔制御においても、ベイズ推定による認知を行うとともに、その事前分布を進化計算により得ることにより、少ない観測情報しか得られていないタスク実行初期の段階であっても、現在の環境下で生じる誤差を適切に予測し、制御を行うことが期待できる。本研究では、対向二輪ロボットを例として、遠隔制御のための、ベイズ推定を用いた環境同定手法を提案している。本手法では、ロボットを遠隔から制御するコントローラにおいて、(1)ロボットから得られる観測情報と、過去にロボットに送出した制御コマンドをもとに、当該コマンドに該当する制御を行った際に生じた誤差を計算、(2) 得られた誤差をもとに、逐次ベイズ推定により、現在の環境において生じる誤差モデルを更新するということを繰り返すことにより、現在の環境において生じる誤差を把握する。そして、把握された誤差を考慮して、対向二輪ロボットに対して送る制御コマンドを計算する。さらに、ベイズ推定を用いた環境同定手法における、初期事前分布を進化計算によって得ることにより、想定しうる様々な環境下において、適切な制御が可能な事前分布を定める。さらに、進化計算により求めた事前分布から逐次ベイズ推定を行うことにより、現在の環境で生じる誤差を推定しながら制御を行うコントローラを実装し、シミュレーションにより有効性を評価している。評価結果より、タスクを実行しながら、観測された制御誤差の情報のみから、現在の環境において生じる誤差を推定して制御に用いる手法と比べ、目標軌跡からのずれを30%削減できることを示した。

[関連発表論文]

- 松田拓己, “無線ネットワークを経由した移動ロボットの遠隔操作のためのベイズ推定を用いた環境同定手法の提案と実装,” 大阪大学基礎工学部情報科学科特別研究報告, February 2018.

1.3.2. ネットワーク仮想化技術を利用したサービス機能の再配置によるユーザ性能の向上手法

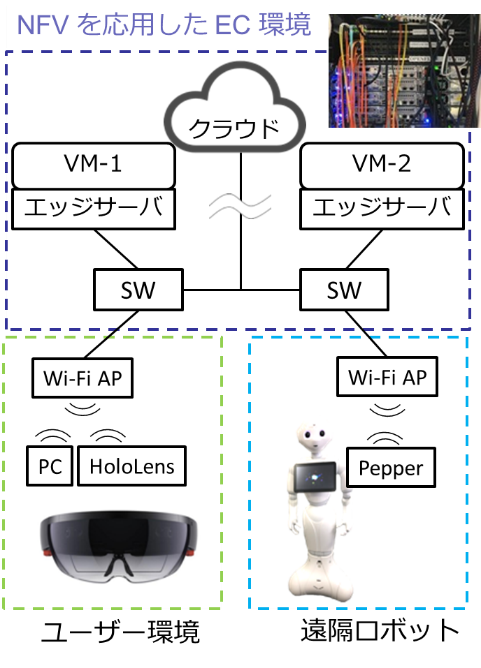

近年、IoT (Internet of Things)の進展を背景に数多くの新しいアプリケーションやサービスが登場し情報ネットワークは急激に変化している。新しいアプリケーションやサービスの例として、カメラやセンサなどを搭載したエンド端末において取得された情報を、別拠点のデータセンターで処理し、結果をエンド端末へ提示するサービスが考えられている。しかし、エンド端末とデータセンターが地理的に離れることや、大量のデータがデータセンターに集中することで、遅延が増大する。このような問題に対応すべく、ネットワークそのものに柔軟性を持たせる一つの方法としてネットワーク機能仮想化 (NFV: Network Functions Virtualization)が期待されている。さらには、ネットワーク機能だけではなくアプリケーション機能を仮想化してモバイルエッジに配置し、地理的な遅延の解消および負荷の分散によるアプリケーションやサービスに対する応答性向上を期待するエッジコンピューティング (EC: Edge Computing)の導入が進められている。エッジコンピューティングによって応答性向上が期待される一方で、仮想化環境でのソフトウェア動作による処理速度の低下が懸念される。そこで、本報告では、実機を用いたモバイルエッジコンピューティング環境を構築し、アプリケーションやサービスを柔軟に提供した際に生じるユーザの通信品質に与える効果を明らかにした。実機実験の結果、ネットワーク仮想化によるソフトウェア動作から生じる処理速度低下は、地理的な要因によって生じる遅延に比べ十分小さく、サービス機能を遠隔地からユーザに近い拠点に再配置することにより、通信遅延時間が最大でおよそ3割低減され、ユーザの通信品質が改善されることが明らかとなった。

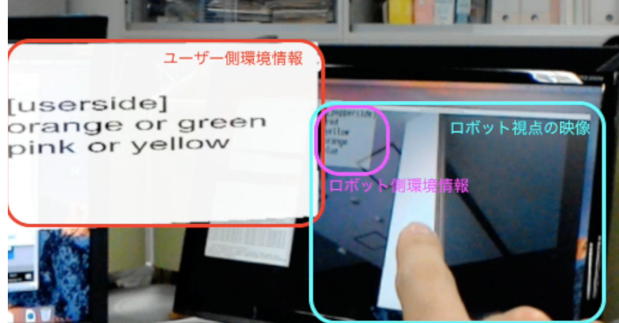

また、最近では、仮想現実 (VR: Virtual Reality) 技術や 複合現実 (MR: Mixed Reality) 技術が発展し、これらの技術を用いて臨場感のある体験を提供するネットワークサービスが展開されつつある。しかし、仮想現実技術や複合現実技術を用いたネットワークサービスでは、ユーザが一方的に音声や映像などの体験を享受するサービスと比べて、ネットワークの遅延やパケットロスの増大に対するユーザ体感品質の変化が大きくなる可能性がある。そこで、仮想現実技術/複合現実技術とエッジコンピューティングを組み合わせたアプリケーションとして、局所的に取得される実世界の情報を局所的に統合・処理を行いつつ遠隔地のロボットへ情報伝達を行い、ユーザに対して新たな臨場体験を提供するアプリケーションを考案し、エッジコンピューティングの導入によるユーザの体感品質の向上性を検証した。検証の結果、遅延が720 [ms]から920 [ms]の間でユーザの体感品質が急激に悪化するため、クラウドコンピューティング環境で約1秒の遅延が発生するサービス環境では、エッジコンピューティングの導入によりユーザの体感品質が向上する見込みがあることが明らかとなった。

[関連発表論文]

- 金田純一, 荒川伸一, 村田正幸, “エッジコンピューティング環境におけるサービス機能の配置がユーザの通信品質に与える効果の評価,” 電子情報通信学会技術研究報告, vol. 117, pp. 61–66, September 2017.

- Junichi Kaneda, Shin'ichi Arakawa, and Masayuki Murata, “Effects of Service Function Relocation on Application-level Delay in Edge Computing,” submitted for publication, December 2017.

- 高木詩織, “エッジコンピューティングを用いた複合現実型サービスにおけるユーザの体感品質の向上性に関する評価,” 大阪大学基礎工学部情報科学科特別研究報告, February 2018.

1.4. IoTネットワークにおける相互依存関係に関する研究

1.4.1. エネルギーストレージを用いたキャンパスビルの電力需要平準化に関する研究

スマートシティにおける電力の安定供給のために、ビルなどの大口需要家の電力負荷を平準化することが求められている。その実現方式の一つに、蓄電池などのエネルギーストレージを用いて、電力需要の多い昼間から少ない夜間に需要負荷をシフトする方式(ピークシフト)がある。負荷平準化のための代表的な方式として、蓄電池のようなエネルギーストレージを用いて、需要の多い昼間などの時間帯から需要の少ない夜間などの時間帯へ負荷をシフトする方式がある。エネルギーストレージについては、利用者が自組織の基盤設備に組み込む構成を前提としていたが、電力グリッド経由の時間課金のサービスとして利用する構成 (Energy Storage as a Service) も提供されつつある。

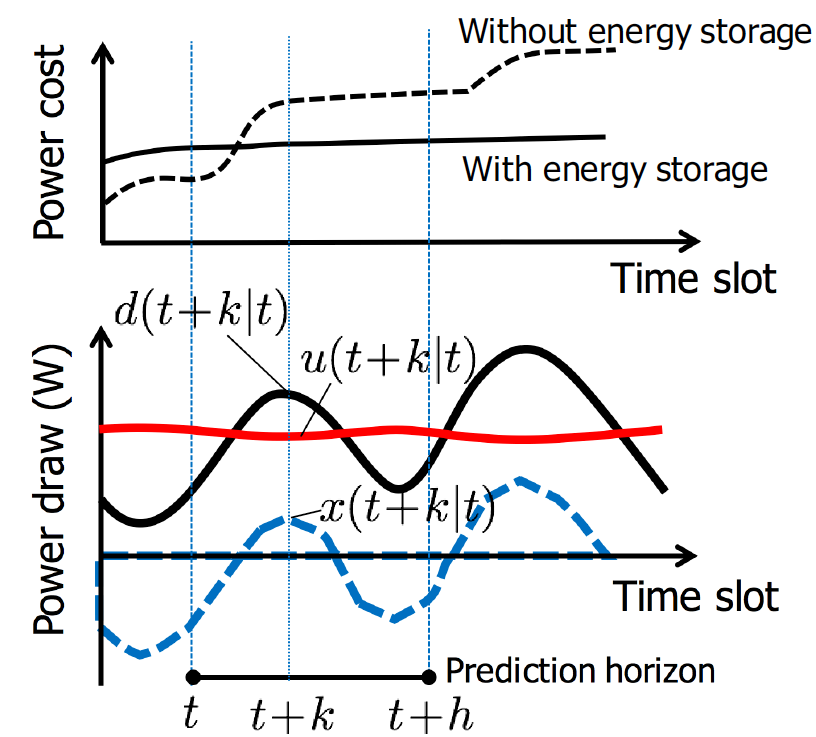

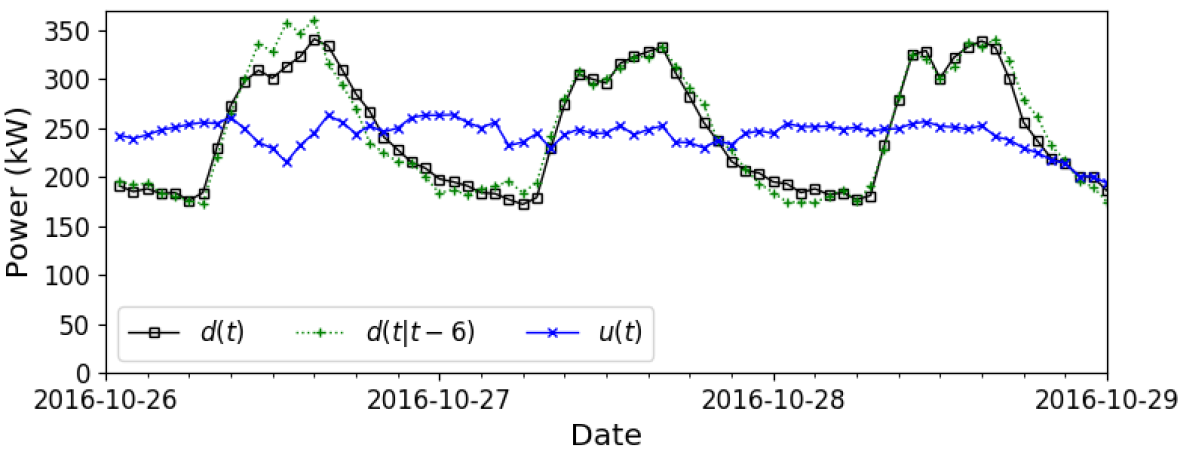

そこで本研究では、エネルギーストレージの充電・放電制御にモデル予測制御を適用することで、電力使用の平準化を行った。まず、エネルギーストレージの制御概要を示した上で、電力コストを最小化する目的関数とエネルギーストレージの制約条件を定式化した。次に、大学構内ビルの1時間毎の電力需要負荷実測データを用いて評価を行った。その結果、ピークシフトを行うためには、1日周期で変動する電力需要に対して、予測区間を1.5日程度以上にする必要があること、予測区間を広げると予測誤差の影響が大きくなるが、最大電力に関するコストを8割程度まで削減できることを示した。

[関連発表論文]

- 小川祐紀雄, 長谷川剛, 村田正幸, “エネルギーストレージを用いたキャンパスビルの電力需要平準化へのモデル予測制御適用に関する一検討,” 電子情報通信学会技術研究報告(IN2017-114), vol. 117, pp. 147-152, March 2018.