2. IoT (Internet of Things)/M2M (Machine-to-Machine) ネットワークアーキテクチャに関する研究

2.1 センサーネットワークアーキテクチャに関する研究

2.1.1. 自己組織型ネットワーク制御の収束性・適応性・安定性向上

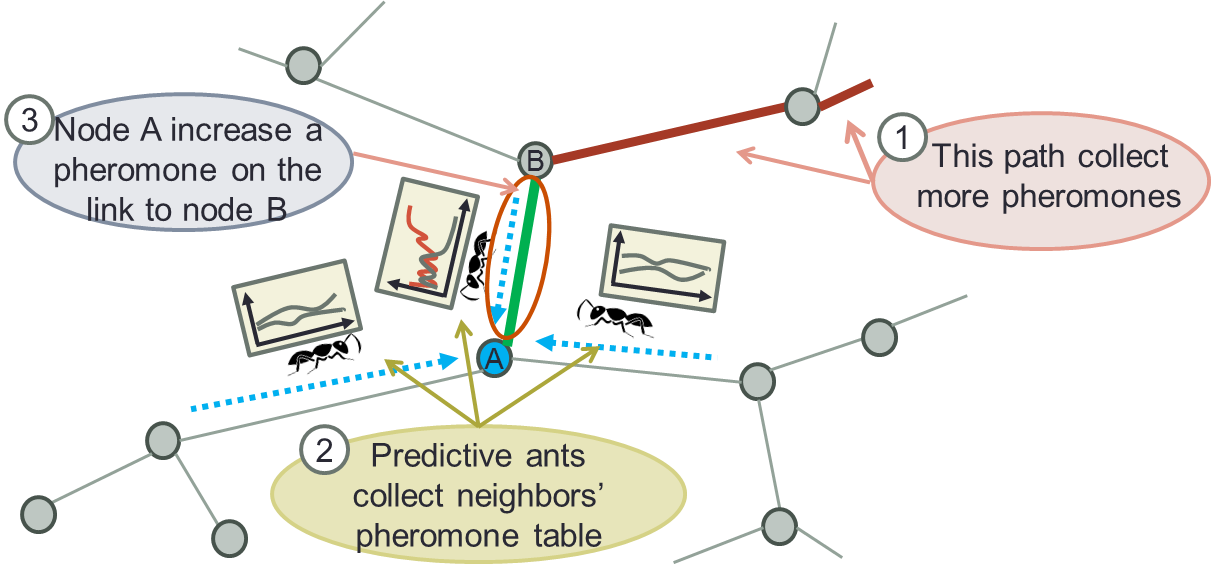

ネットワークの大規模化、複雑化に伴い顕在化した問題を解決するため、生物の仕組みに着想を得た自己組織化の原理が注目を集めている。しかし、自己組織型システムはシステム全体の最適性が保証されない、機能創発に長い時間を要するという問題を有しており、ひいては環境変動への適応速度の遅さにつながっている。自己組織型システム本来の局所性を維持しつつ、変化し続けるネットワーク環境へと適応していくためには、各構成要素が近隣の要素の将来の挙動を、それらの過去の挙動から予測し、予測結果を考慮しながら自身の挙動を決定していく必要がある。本研究では自己組織型の経路制御手法であるAntNetを題材とし、経路の収束速度を向上させる予測機構の導入を行う。シミュレーション評価により、提案手法は環境変動発生時の経路の修復時間を60%削減できることを示した。

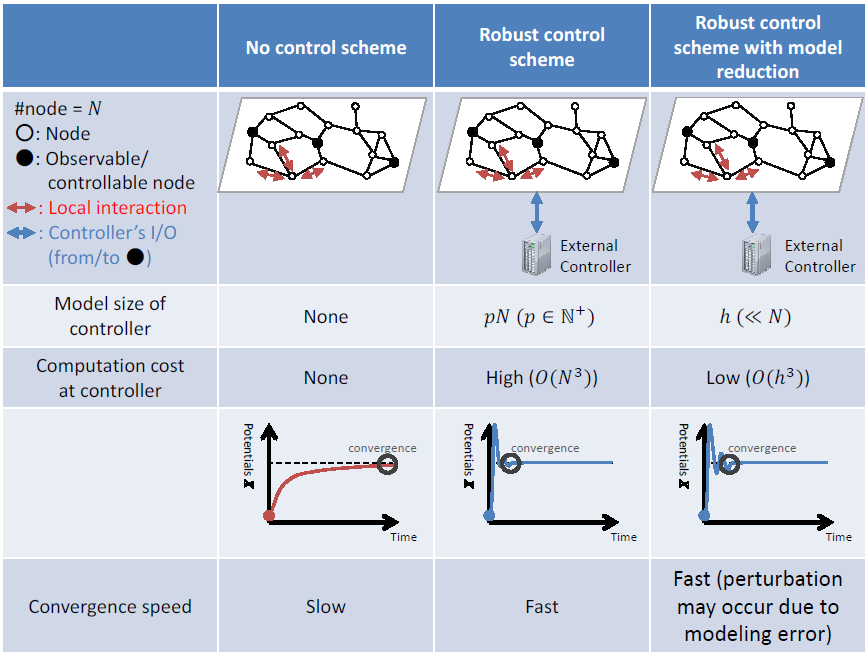

予測を行う別の方法として、システムの外部にコントローラを導入し、システム外部から観測および制御入力を与えることにより所望の状態へと誘導する方法が考えられる。このことは管理型自己組織化制御の概念として提案されているが、管理の実体については詳しく言及されているわけではない。本研究では、集中型の管理により実現する最適なフィードバックメカニズムを、自己組織的な経路制御手法であるポテンシャルルーティングに組み込むことで、自己組織型制御の収束性を向上する手法を提案する。さらに、低次元近似モデルを用いることで、計算量の削減にも着手する。シミュレーション評価により、提案手法が少ない計算・通信コストでポテンシャルの収束(経路の構築)速度をおよそ8倍まで向上できることを示した。

[関連発表論文]

2.1.2. 自由エネルギーに基づくネットワーク設計

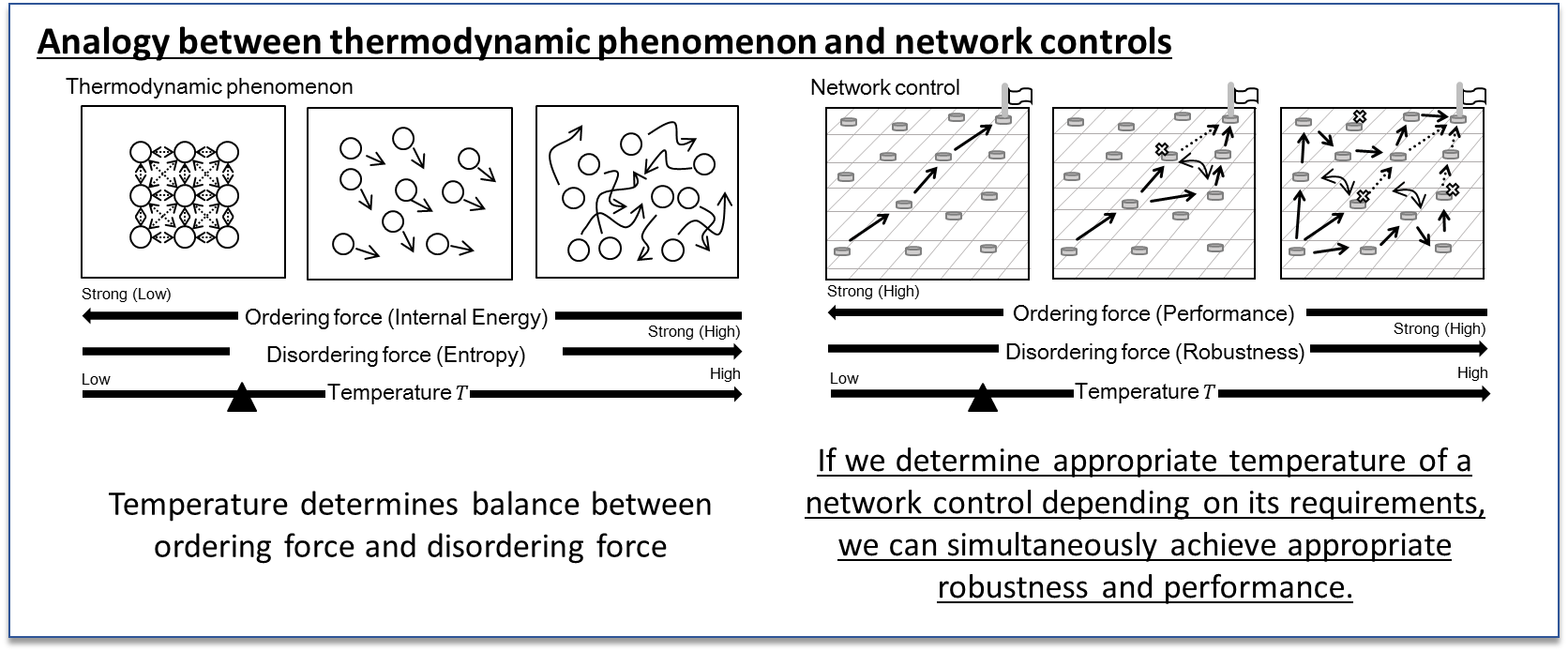

自己組織型ネットワーク制御の頑健性は秩序化を促す秩序化エネルギーと乱雑化を促す乱雑化エネルギーによる影響を受けて決まる。自己組織型ネットワーク制御を設計する際には、想定するネットワーク変動の度合いに応じてどの程度の性能を発揮する必要があるか、という観点から両エネルギーのバランスを適切に設計する必要がある。しかしながら、既存の自己組織型ネットワーク制御の研究成果の多くは両エネルギーを明確には区別できておらず、両エネルギーのバランスの設計の仕方についても議論できていない。そこで、自然界においては物質の両エネルギーのバランスが温度によって定まることに着想を得て、自己組織型ネットワークの両エネルギーのバランスを設計するアプローチを検討する。本研究では、題材とした自己組織型マルチパス制御において熱力学的状態量を定式化して、両エネルギーのバランスと温度の関係を解析的に示す。また、アトラクター選択モデルを用いたマルチパス制御を対象として、既存のシステムにおける、設計方針の妥当性を示す。

[関連発表論文]

- Takuya Iwai, Daichi Kominami, Masayuki Murata and Tetsuya Yomo, “Free energy-based design policy for robust network control against environmental fluctuation,” submitted for publication, December 2014.

- Takuya Iwai, Daichi Kominami, Masayuki Murata and Tetsuya Yomo, “Thermodynam-ics-based entropy adjustment for robust self-organized network controls,” in Proceedings of the 38th International Computers, Software, and Applications Conference (COMP-SAC), pp. 636-637, July 2014.

- Takuya Iwai, Daichi Kominami, Masayuki Murata and Tetsuya Yomo, “Thermodynamic principle-based strategy to achieve balance between robustness and performance for self-organized network controls,” in Proceedings of the 8th International Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing Systems (SASO 2014), pp. 181-182, September 2014.

- 岩井 卓也, 小南 大智, 村田 正幸, 四方 哲也, “マルチパス制御を題材とした熱力学の観点からの自己組織型ネットワーク制御の解釈,” ネットワーク科学研究会ワークショップ, pp. 1-4, August 2014.

- Takuya Iwai, Resilient Network Control based on Stochastic Mathematical Model of Biological Behavior for Wireless Sensor and Actuator Networks. PhD thesis, Graduate School of Information Science and Technology, Osaka University, January 2015.

2.1.3. 自己組織的な役割分担機構のネットワーク制御応用のための特性解析

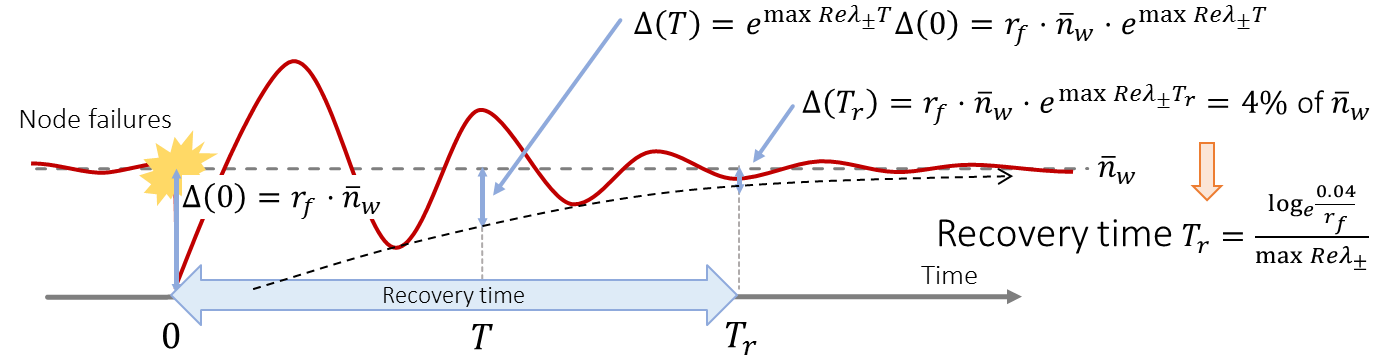

多目的型センサーネットワークなど、タスクをノード間で分担、実施するシステムにおいては、通信環境や通信性能の変動などに応じた、自律分散的なタスク割当が必要となる。そのような自律分散、自己組織的な役割分担モデルとして、社会性昆虫における分業の仕組みの数理モデルである、反応閾値モデルがある。我々の研究グループでも、無線センサ・アクチュエータネットワークにおける動的なサービス構成のための反応閾値モデルを用いた適応的かつ効果的な端末選出機構を提案しており、その有効性を確認している。しかしながら、その適切なパラメータ設定は環境条件によって異なり、また、その適用領域も明らかにはなっていない。 そこで本研究では、ネットワーク制御の観点から反応閾値モデルの特性を分析し、情報の欠落が生じる環境において平衡状態が存在するための条件や、環境条件や制御パラメータが過渡的な挙動やノード故障からの回復時間に与える影響を解析的に検証した。

[関連発表論文]

- Takuya Iwai, Naoki Wakamiya and Masayuki Murata, “Characteristic analysis of model of division of labors for self-organizing network control,” submitted for publication, December 2014.

- Takuya Iwai, Resilient Network Control based on Stochastic Mathematical Model of Biological Behavior for Wireless Sensor and Actuator Networks. PhD thesis, Graduate School of Information Science and Technology, Osaka University, January 2015.

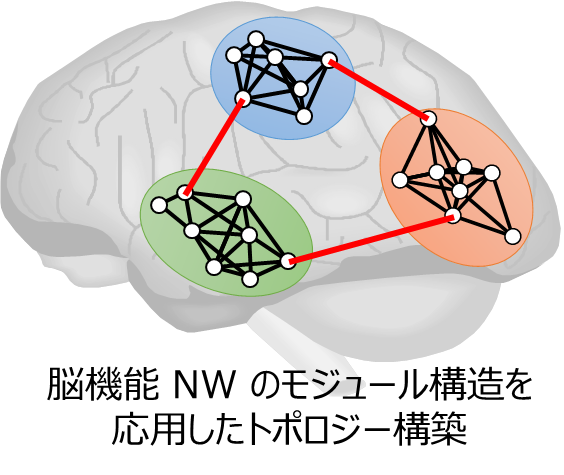

2.1.4. 脳ネットワークの構造に着想を得たロバスト性を有するネットワーク構築

将来における無線センサーネットワーク(WSN)は、単に情報を収集するだけではなく、Internet of Things(IoT)に統合された情報基盤としてその重要性を増していくと考えられている。多様な通信要求に適切に応じるために、ネットワークの構造自体をどのように設計するべきかという観点から遅延時間や通信帯域、耐故障性といったネットワーク性能を向上することも重要な課題となる。そこで我々は、人間の脳ネットワークの構造に着目した。脳ネットワークは高い通信効率とロバスト性を有することが期待され、その特徴を有するネットワークトポロジーを構築する手法を提案する事により、これらの課題の解決を目指す。このようなトポロジー構築方法の応用先として、センサーネットワークにおけるトポロジーコントロールおよび仮想ネットワーク構築に取り組む。注目すべき点として、脳ネットワークが有するモジュール構造とスモールワールド性があり、これらの構造的特徴を導入したトポロジー構築方法の有効性をシミュレーション評価により示した。

[関連発表論文]

- 豊永 慎也 , 小南 大智 , 村田 正幸, “脳機能ネットワークに着想を得たロバスト性を有する仮想センサーネットワーク構築手法,” 電子情報通信学会情報ネットワーク科学研究会 (NetSci), May 2014.

- 石倉 秀, 小南 大智, 村田 正幸, “脳機能ネットワークの構造的特徴を有する無線センサーネットワークトポロジー構築手法,” 電子情報通信学会技術研究報告 (IN2014-31), vol. 114, pp. 7-12, July 2014.

2.1.5. 無線センサーネットワークにおけるモバイルシンクを導入した高信頼情報収集

環境情報の観測及び収集を可能にする無線センサーネットワークのアプリケーションは多岐にわたる。例えば一定の領域内のモニタリングや特定の人や動物のトラッキングなどがあり、中でも無線センサーネットワークを用いたモニタリングアプリケーションは、橋梁やトンネルやビルなどの建物の老朽具合を推定する構造ヘルスモニタリングや、スマートメータの普及による電力等の社会インフラのモニタリングのような広域、大規模なシステムでも用いられ、安全性などの観点からモニタリングした情報の確実な収集が求められる。また、モニタリングが必要な地域は都市部だけでなく、在方や山奥のトンネルなどネットワークインフラの提供が困難な地域にも及ぶため、システムを統合的に扱うためにはそれぞれのシステムにおいてすべての端末へのアクセシビリティが求められる。本研究では、移動機能を持ったシンクノードであるモバイルシンクに着目する。モバイルシンクの導入により、無線センサーネットワークにおいて課題となるネットワークの長寿命化と環境情報の確実な収集の保証を同時に達成できることが期待される。しかしながら、確実な収集という観点では、既存の研究は100%という値を達成するものではない。我々は確実な収集を行うために、二種類の移動方式を組み合わせた手法を提案した。まず、モバイルシンクは観測領域を全てカバーするように、移動可能な領域を動き回る(学習フェイズ)。その際にセンサーの位置を学習することで、その後は孤立しているようなノードも含めて、全てのノードからデータを集めることができる(収集フェイズ)。ネットワーク環境の変化を考慮し、この二つの移動方式を繰り返し行うことで確実な情報収集システムを構築する。さまざまなノード配置を想定したシミュレーションを行い、提案手法によって高信頼な環境情報収集が達成できていることを示した。また、大規模なモニタリングシステムのような実環境での提案手法の運用を想定し、それぞれ地域特性が異なる実在の都市をモデルとしたシミュレーションを行い、提案手法の有効性を示した。

[関連発表論文]

- Yuki Fujita, Daichi Kominami and Masayuki Murata, “Sink mobility strategies for re-liable data collection in wireless sensor networks,” in Proceedings of the 7th Interna-tional Conference on Adaptive and Self-Adaptive Systems and Applications (ADAPTIVE 2015), pp. 150-157, March 2015.

- Yuki Fujita, “Controlled mobile sink for highly reliable data collection in wireless sensor networks,” Master’s thesis, Graduate School of Information Science and Technology, Osaka University, February 2015.

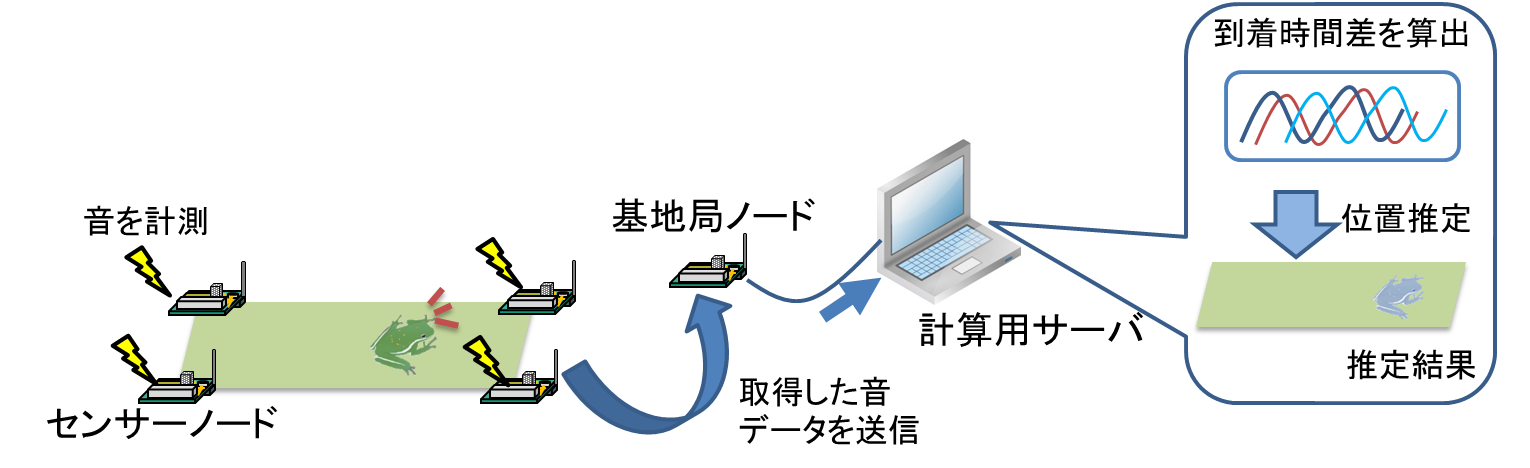

2.1.6. センサーネットワークを用いた音源の位置推定

様々な生物の振る舞いを解析することで得られた数理モデルを情報通信分野に用いることで、環境適応力を有する通信制御手法へとつながることが期待されている。生物の振る舞いを知るためには生態調査が必須であるが、中にはその発見が非常に困難な種もいる。従来研究されてきた位置推定技術は発信機や受信機を備えた観測対象を対象としたものであり、生物の位置推定にはそのまま応用できない。位置推定のアプローチとして、画像情報を用いる方法や音声情報を用いる方法が考えられる。本研究では、カエルの観測を対象とし、無線センサーノードとマイクロホンを用いた音源位置推定手法の実装を行う。低ノイズ、低反響環境における単一音源の位置推定実験により、実装したシステムの位置推定誤差が20 [cm] 程度であることを示した。

[関連発表論文]

- 平野 康晴, “無線センサーネットワークを用いた野外環境における生物の発声位置推定システムの実装,” 大阪大学基礎工学情部報科学科特別研究報告, February 2015.

2.2 モバイルアドホックネットワークアーキテクチャに関する研究

2.2.1. スマートメータのための干渉を考慮した自律分散的なバックアップ経路構築(日立製作所との共同研究)

スマートメータと呼ばれるCPU、メモリ、無線通信機能を備えた電力量計を設置することによって遠隔でリアルタイムな電力使用状況を把握することのできるスマートメータシステムの研究開発ならびに実用展開が進められている。一般的に、スマートメータシステムで利用される無線通信は、LLN(Low-power and Lossy Network)と呼ばれ、低消費電力で高損失な無線センサーネットワークであるため、通信障害や端末故障によるスマートメータシステムの停止を回避するために、バックアップ経路を準備しておくことが重要となる。

そこで本研究では、コンセントレータを根とした木構造のトポロジ(DODAG)を用いてデータ収集を行う経路制御プロトコルであるRPLにおいて、主経路との干渉ならびにバックアップ経路内での干渉が低いバックアップ経路を構築する手法を提案している。提案手法では、バックアップ経路の親の選択指標として、経路上の、隣接ノード数と隣接ノードの隣接ノード数の総和、子ノードの総数、および隣接ノード数と隣接ノードの子ノード数の総和の三つのいずれかを用いる。また、それぞれのノードの親選択が他のノードにおける指標に影響を与えることから、親ノード選択アルゴリズムに生物の自律的な適応機構の数理モデルであるアトラクター選択モデルを応用した。シミュレーションによる評価の結果、ノード密度に偏りのある配置において、隣接ノード数と隣接ノードの子ノード数の総和を用いる提案手法によって、スロット使用率やデータ収集遅延の低い、高品質なバックアップ経路を自律分散的に構築できることを示した。

[関連発表論文]

- 進藤 亜湖, 若宮 直紀, 村田 正幸, 中野 亮, 高谷 幸宏, “無線センサーネットワークにおける干渉を考慮した自律分散的なバックアップ経路構築手法の提案と評価,” 電子情報通信学会技術研究報告 (ASN2014-108), pp.7-12, January 2015.

2.3. 次世代移動体通信ネットワークに関する研究

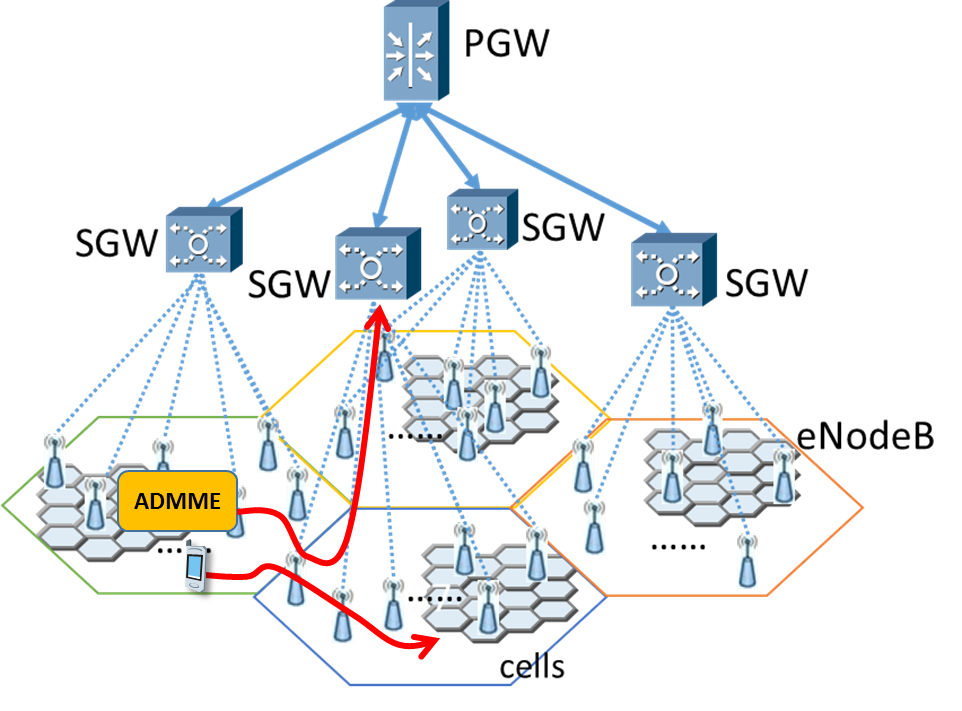

2.3.1. モバイルコアネットワークにおける適応的な自律分散型移動管理手法(日本電気との共同研究)

マシンツーマシン(M2M)技術の発展と普及にともない、携帯電話よりも遥かに多いM2M端末がモバイルコアネットワークに接続されるようになると考えられる。M2M端末間の通信量や通信頻度は携帯電話より小さい一方で携帯電話と同様の管理コストが生じるため、大量のM2M端末を収容するためには多大なコスト増が発生する。そこで、現状の3GPP EPSアーキテクチャにおいて、より多くのM2M端末を収容すると同時に管理コストを削減するために、ユーザ端末の移動に関する管理機能(MME)をモバイルコアネットワーク内のサーバに分散する分散移動管理アーキテクチャが検討されている。

本研究では、様々なM2M端末の特性(移動特性、位置、通信頻度など)やサーバの負荷状態の動的な変化に対して、生物システムの環境適応メカニズムの数理モデルであるアトラクター選択モデルを応用することにより、適応的に適切なサーバを選択することのできる自律分散型のMME配置手法を提案する。提案手法では、M2M端末との遅延情報とサーバの負荷情報からアクティビティと呼ばれる最適化指標を定義し、それぞれのM2M端末ごとに、その移動情報を管理しているサーバが、アクティビティが最大になるようにMMEを配置するサーバを選択し、機能を移譲する。 現実のモバイルコアネットワークにおけるサーバ構成やM2M端末数ならびにその移動モデルの想定にもとづきシミュレーション評価を行った結果、提案手法によって端末の移動特性に応じた適切なサーバにMMEが配置されることによって、小さい応答時間とともにサーバ間負荷分散を達成できることが示された。

[関連発表論文]

- 岩井 孝法, 山野 悟, 若宮 直紀, 村田 正幸, “モバイルネットワークにおける自律分散型移動管理手法の検討 ~ 移動管理アーキテクチャの提案 ~ ,” 電子情報通信学会技術研究報告 (IN2014-89), pp.45-50, November 2014.

- Yua Yang, Naoki Wakamiya, Masayuki Murata, Takanori Iwai, and Satoru Yamano, “A Study on Autonomous and Distributed Mobility Management Scheme in Mobile Net-works - Proposal and Evaluation of Mobility Management Scheme based on Attractor Selection Model -,” 電子情報通信学会技術研究報告 (IN2014-90), pp.51-56, November 2014.

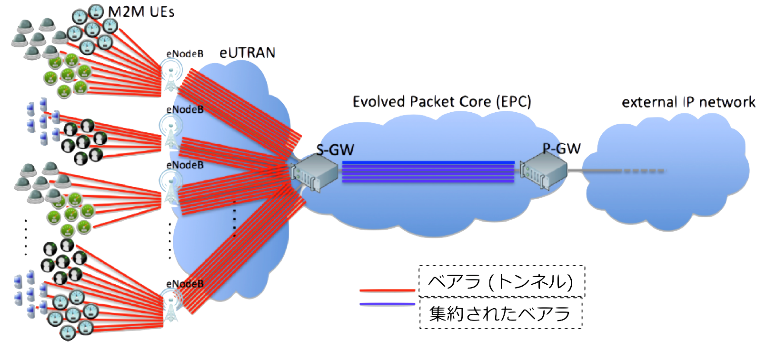

2.3.2. M2M通信収容のためのモバイルコアネットワークアーキテクチャ(NTTドコモとの共同研究)

携帯電話加入者数の増加や高機能なスマートフォン等の普及により、3G やLTE などのモバイルネットワークにおいて、ユーザプレーンとコントロールプレーンの双方において発生する輻輳への対応が課題となっている。特にコントロールプレーンの輻輳については、新たな需要拡大を伴う通信形態であるMachine-to-Machine (M2M) 通信による影響が大きいと指摘されている。M2M通信は、通信するデータ量そのものは多くはないが、端末数が膨大になるとされており、その通信特性は大きく異なる。そのため、M2M 通信を行う端末(以下ではM2M 端末と呼ぶ) を従来の携帯電話端末と同じ方式でモバイルネットワークに接続すると、特にコントロールプレーンの輻輳が悪化すると考えられる。スマートフォンのようなユーザ端末のトラヒックはユーザの端末操作に応じて発生し、遅延時間に対する要求条件も厳しいため、輻輳解消のための制御は不向きである。一方、M2M 端末が発生させる通信は一般的に機械に組み込まれることが多く、端末数が非常に多く、間欠的であり、遅延時間に対する制約はユーザ端末に比べると緩い。このような特性を持ったトラヒックに関して、制御の効果を生み出しやすいことが期待される。

そこで本研究では、モバイルコアネットワークの負荷を軽減するための通信集約手法に着目し、通信集約の際のパラメータを決定するために、通信集約がモバイルネットワークの負荷やM2M 通信の特性に与える影響を明らかにした。具体的には、端末側のシステムインテグレータで集約を行う場合やネットワークにおいて集約を行う場合等の集約箇所の違いや、集約の度合が性能に与える影響を数学的に解析し、集約によって軽減されるモバイルネットワークの処理負荷や、M2M 通信に新たに発生する遅延時間の特性を評価する。評価の結果、S-GWで集約を行うことで、集約による遅延時間の発生を抑えながら、M2M端末の収容効率を約30%改善できることを明らかにした。

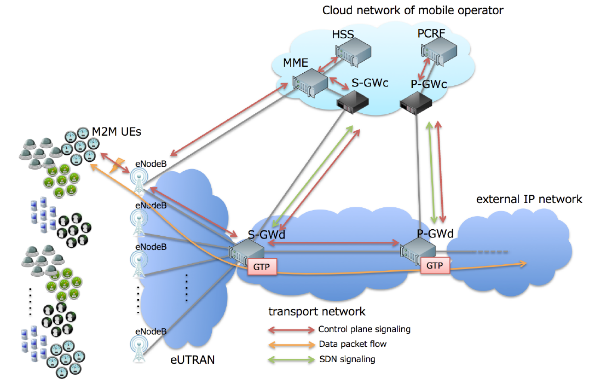

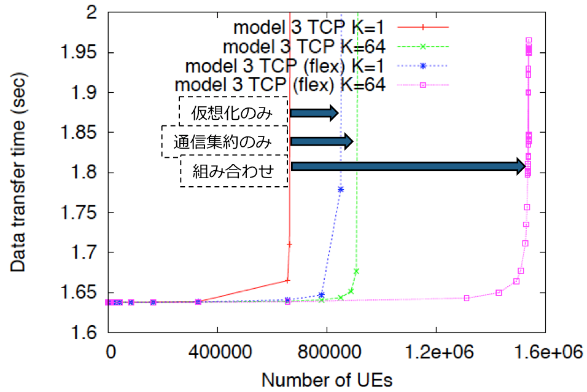

さらに、モバイルコアネットワークのデータプレーンとコントロールプレーンを分離し、一方、あるいは双方をクラウド環境へ設置するネットワークアーキテクチャに着目し、その効果を数学的解析手法によって明らかにした。その結果、仮想化によって容易となるコアノードへの柔軟な資源割当により、M2M 端末の収容可能台数が約30%増加することを明らかにする。さらに、通信集約手法を組み合わせることで、その効果が最大で124%に拡大することを示した。

[関連発表論文]

- 長谷川 剛, 村田 正幸, “モバイルコアネットワークにおける M2M 通信集約手法の解析的評価,” 電子情報通信学会技術研究報告(MoNA2014-25), vol. 114, pp. 51-56, July 2014.

- 長谷川 剛, 村田 正幸, “M2M 通信収容のための仮想モバイルコアネットワークアーキテクチャに関する一検討,” 電子情報通信学会技術研究報告 (NS2014-261), vol. 114, pp. 493-498, March 2015.