8. 脳や生体の環境適応性・進化適応性に着想を得た情報ネットワークアーキテクチャに関する研究

8.1. 自己組織化制御技術の確立に関する研究

8.1.1. 自己組織型ネットワーク制御の収束性・適応性・安定性向上【1.1.1節再掲】

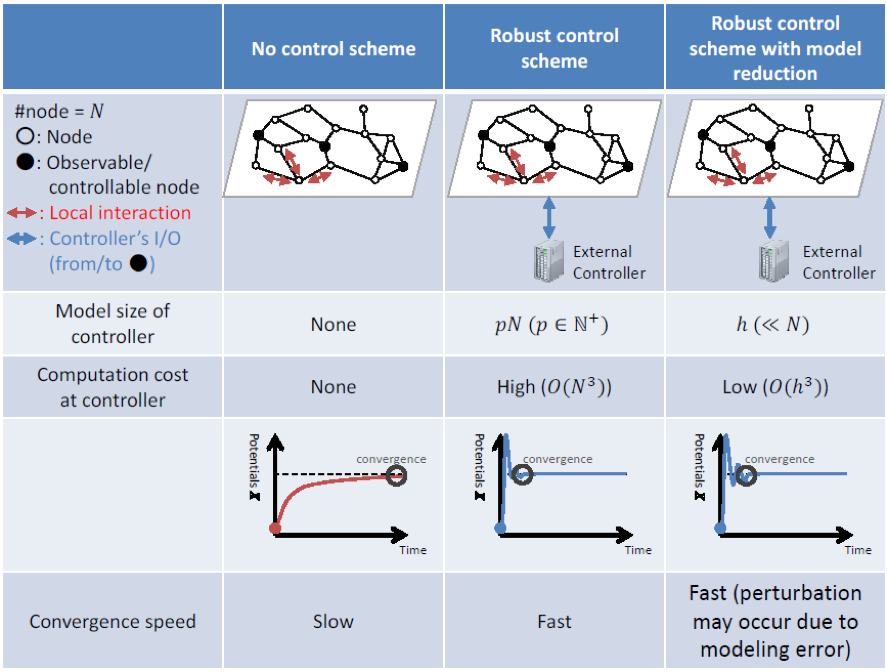

ネットワークの大規模化、複雑化に伴い顕在化した問題を解決するため、生物の仕組みに着想を得た自己組織化の原理が注目を集めている。しかし、自己組織化の原理を応用した自己組織型システムは、システム全体の最適性が保証されない、機能創発に長い時間を要するという問題を有しており、ひいては環境変動への適応速度の遅さにつながっている。自己組織型システム本来の局所性を維持しつつ、変化し続けるネットワーク環境へと適応していくために、我々は管理型自己組織化制御に着目している。管理型自己組織化制御は、システムの外部に管理ノードを導入し、システム外部から観測および制御入力を与えることにより所望の状態へとシステムを誘導する制御技術である。本研究では、集中型の管理により実現する最適フィードバックメカニズムを、自己組織的な経路制御手法であるポテンシャルルーティングに組み込むことで、図に示すように、自己組織型制御の収束性を向上する手法を提案した。さらに、管理ノードによる情報収集コスト、計算コストを抑制するために、管理ノードの分散化も実現した。管理ノードの分散化に関しては、生物の集団的行動モデル(collective dynamics)に関する知見を元に、適切な個数や配置箇所を示した。

[関連発表論文]

- Naomi Kuze, Daichi Kominami, Kenji Kashima, Tomoaki Hashimoto, and Masayuki Murata, “Controlling large-scale self-organized networks with lightweight cost for fast adaptation to changing environments,” ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems, vol. 11, June 2016.

- Saeko Shigaki, “Conquering information uncertainty by biological collective decision making for self-organized networks,” Master's thesis, Graduate School of Information Science and Technology, Osaka University, February 2017.

- Saeko Shigaki, Naomi Kuze, Daichi Kominami, Kenji Kashima, and Masayuki Murata, “Self-organized multi-agent control method inspired by collective decision making,” Technical Report of IEICE (NS2016-145), vol. 116, March 2017.

8.1.2. センサーネットワークを用いた屋外環境下における音源位置推定手法【1.1.3節再掲】

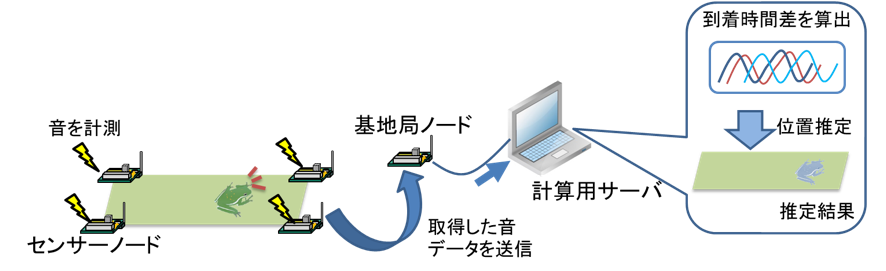

様々な生物の振る舞いを解析することで得られた数理モデルを情報通信分野に用いることで、環境適応力を有する通信制御手法へとつながることが期待されている。生物の振る舞いを知るためには生物の生態調査が必須であるが、中にはその発見が非常に困難な種もいる。本研究はニホンアマガエルの合唱行動に着目しており、①発生個体の位置推定、②発生情報を元にした合唱モデルの構築、③センサーネットワークへの応用、の三点を行っている。位置推定については、カエルの鳴き声を用いることで位置の推定を行う。信号到着角を用いた位置推定システムの実装を行い、その性能を評価した。単一音源の位置推定シミュレーションによって、9m四方の領域内で、実装したシステムの位置推定誤差が50 cm 以下であることを示した。また、カエルの合唱モデルに関して、従来短い周期では逆相同期を行うことが知られていたが、より長い周期に着目すると、群れ全体が合唱する状態と、鳴かずにいる状態が交互に現れる。この長期的ダイナミクスのモデルを構築し、センサーネットワークへの応用可能性を示した。

[関連発表論文]

- Yasuharu Hirano, Daichi Kominami, Ikkyu Aihara, and Masayuki Murata, “Real time localization methods for calling frogs using a wireless sensor network,” in Proceedings of the 3rd Annual Meeting of Bioacoustics, Poster Session, December 2016.

- Yasuharu Hirano, “Collecting and analyzing chorus of Japanese tree frogs and its application to energy-efficient control of wireless sensor networks,” Master's thesis, Graduate School of Information Science and Technology, Osaka University, February 2017.

- Ikkyu Aihara, Daichi Kominami, Yasuharu Hirano, and Masayuki Murata, “Autonomous distributed control methods for wireless sensor networks based on nonlinear dynamics of frog choruses,” Technical Report of IEICE (IN2016-155), vol. 116, March 2017.

8.1.3. 第5世代移動通信システムの移動管理制御の安定性向上策(NECシステムプラットフォーム研究所との共同研究)【1.2.3節再掲】

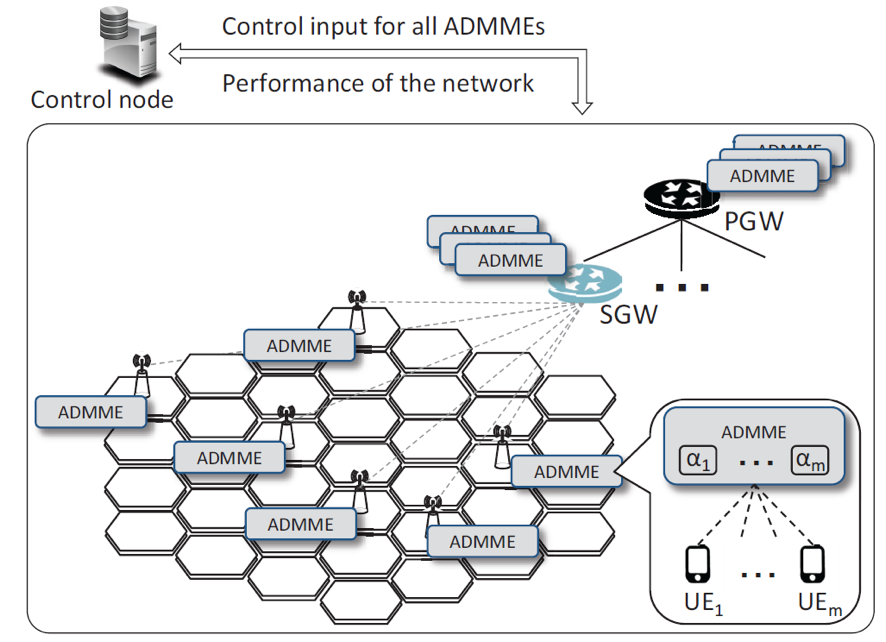

第5世代移動通信システムの実現に向けて様々な研究がなされている。本研究では、我々が以前取り組んだ自律分散型の移動管理エンティティ(MME)に残っていた問題点を解決した。具体的には、局所的な情報に基づく自律分散型のシステムでは、システム全体の思惑から外れた行動をとるエンティティが存在する可能性がある。そのことが、以前提案したシステムでは、解の不安定さにつながっていた。自律分散的に存在するシステムに対して、その全体像を把握することはせず、システムから定期的にサンプリングした性能のみに基づいた、システムへの制御入力が、この不安定さの解決に有効であることを示した。

[関連発表論文]

- Daichi Kominami, Takanori Iwai, Hideyuki Shimonishi, and Masayuki Murata, “A control method for autonomous mobility management systems toward 5G mobile networks,” to be presented at IEEE International Conference on Communications, Workshop (ICC2017-WS03), May 2017.

8.1.4. 生化学反応式を用いた空間協調モデルに基づくサービス空間構築手法【2.2.1節再掲】

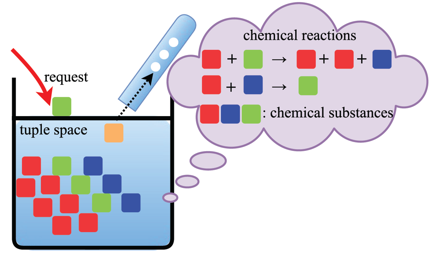

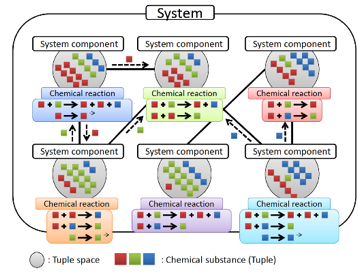

Network Function Virtualization (NFV) やマッシュアップWebサービスなどのネットワークシステムにおいては、実行環境の構成要素である汎用サーバ上に複数のサービスや機能を配置し、実行する。その分散配置されたサーバに、どのサービスや機能を配置するか、及び配置された各サービスや機能にどう資源を割り当て実行するかを各サーバで自律的に決定することは、物理的に広い範囲のネットワーク環境や、サーバ障害や環境変動の発生時においても、システムの冗長性や成長性を保ちながらシステム全体を制御できる。また、遺伝子ネットワークや化学反応等の生化学における特性である自己組織性や堅牢性を情報ネットワークアーキテクチャへ応用する検討が活発に行われている。

本研究では、化学反応式を利用した空間拡散モデルに基づいて、上記のようなネットワークサービスにおいて、提供するサービスや機能を適切な場所で実行し、サーバ資源をそれらで効率よく共有する手法を提案している。提案手法では、サービスや機能を実行するサーバを個々のタプル空間とみなし、ユーザからのリクエスト量やサービスの需要量等を化学物質として考え、サーバ内の局所的な状況を化学物質の濃度変化や拡散によって表現する。そして、その空間で、各サービスに対するリクエストをサーバ資源を用いて処理する反応式を定義し、それを実行することにより、サービスの需要に応じたサーバ資源の共有をシステム内の各デバイスの自律的な動作によって実現する。

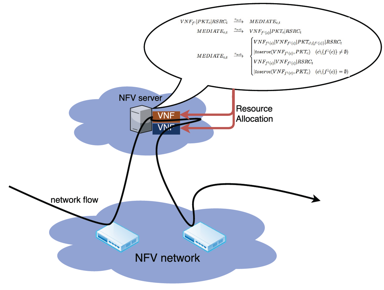

また、提案システムをNetwork Function Virtualization (NFV)を実現するために適用することを考え、NFVにおけるサービチェイニング、Virtualized Network Function (VNF)のサーバへの配置、フロー経路の決定などを行うための化学反応式を構築し、その有効性を確認した。また、簡易なNFV環境を用いた実装実験により、提案システムが仮想化ネットワークシステムに求められる様々な機能を実現できることを確認した.

[関連発表論文]

- 黒川稜太, “生化学反応モデルに基づいた仮想ネットワーク機能の動的資源配分手法の実験評価,” 大阪大学基礎工学部情報科学科特別研究報告, February 2017.

8.1.5. ゆらぎ制御に基づく論理トポロジー制御手法【6.1.1節再掲】

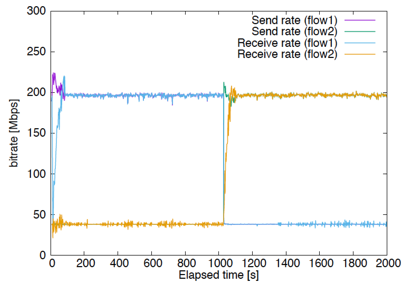

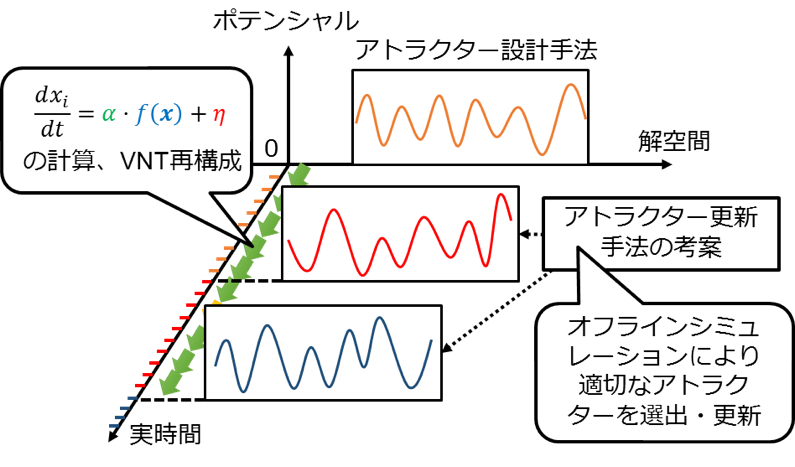

P2Pネットワーク、VoIP、動画配信サービスなどの新たなサービスが登場し、ネットワーク上でのトラヒックの変化は大きくなっている。これまで、トラヒック量を既知として効率良く収容するための論理トポロジー制御手法に関する研究が数多くなされているが、トラヒックの変化に対して適応的に論理トポロジーを制御することが重要である。本研究では、ネットワーク性能の最適化のみではなく、環境の変化に対する適応性を備えたネットワーク制御手法として、局所的な情報交換によって予測困難な環境変化に適応する振る舞いにもとづいた論理トポロジー制御の確立に取り組んでいる。これまでに、生物が予測困難な環境変化に適応する振る舞いをモデル化したアトラクター選択に注目し、トラヒック変動に対する適応性を備えた論理トポロジー制御手法を提案し、シミュレーション評価および実機評価によりトラヒックの変動に対して早く反応し、その変化に適応することを示している。しかし、上記の研究においては、ランダムに構成された論理トポロジーを候補としてアトラクターとしていた。

そこで、アトラクター選択にもとづくVNT制御において解発見までの時間の更なる削減を目的とし、アトラクター集合の更新手法を提案している。提案手法では、トラヒック需要の情報を用いてオフライン計算による評価によって、今現在の環境に対して不適切なアトラクターを一時的に除外し、環境に適したアトラクターをアトラクター集合に動的に組み入れる。計算機シミュレーションの評価の結果、既存の手法により選定されたアトラクターのみを用いる場合と比較して、提案手法では制御成功率が最大約40%改善され、制御に要する時間が最大約70%削減されることがわかった。

[関連発表論文]

- 坂本昂輝, 大場斗士彦, 荒川伸一, 村田正幸, “ゆらぎ原理を用いたVNT 制御におけるアトラクター集合の更新手法の提案,” 電子情報通信学会技術研究報告(PN2016-19), vol. 116, pp. 27–32, June 2016.

- Koki Sakamoto, Toshihiko Ohba, Shin’ichi Arakawa, and Masayuki Murata, “A method for updating attractor sets in noise-induced virtual network topology control,” in Proceedings of the 14th Annual IEEE Consumer Communications and Networking Conference (CCNC 2017), 2017.

- Onur Alparslan, Shin’ichi Arakawa and Masayuki Murata, “Designing VNT candidates robust against congestion due to node failure,” in Proceedings of IEEE International Conference on High Performance Switching and Routing, June 2016.

- Onur Alparslan, Shin’ichi Arakawa and Masayuki Murata, “Designing VNT candidates robust against network failures,” Journal of Internet Technology, October 2016.

- Sinan Hanay, Shin’ichi Arakawa, and Masayuki Murata, “Evaluation of topology optimization objectives in IP networks,” submitted for publication, 2017.

8.2. 生物の進化適応性に基づく情報ネットワークアーキテクチャに関する研究

8.2.1. ネットワークの進化適応性を確立するためのネットワーク構造分析に関する研究

進化適応性を有する情報ネットワークの構築に向け、生物システムなどの自己組織的に動作するシステムにおいて外的要因の急激な変化に対して安定的に機能提供可能であることを説明するBow-Tie構造、Core-Periphery構造に着目した研究を進めている。Bow-Tie構造、Core-Periphery構造では、システム全体を、安定的かつ効率的に動作するCoreと外的要因の変化に応じて動作形態を変えるPeripheryの二つの要素で捉える。

本研究では、まず、自律分散的に構築されると言われるインターネットのASレベルトポロジーを対象とし、Core-Peripheryの観点からインターネットの情報流通の形態の理解を試みている。具体的には、既存のグラフ分解手法を用いてインターネットのコアを抽出し、その経年変化の様相を明らかにした。その結果、ASレベルトポロジーは、密に接続し合う部分グラフを一つ有しており、その部分グラフに属するASは、Tier-1、Tier-2が多数である一方、HyperGiantなどのASも多く含まれていることがわかった。また、CoreとPeripheryに属するリンク数にもとづいて、ASレベルトポロジーにおける情報流通の中核となるコア構造を抽出し、その変遷を分析した。その結果、2006年時点は全体の8%程度である2000個のASがコアを形成していたが、HyperGiantの登場以降はコアを形成するAS数が年々増加することがわかった。

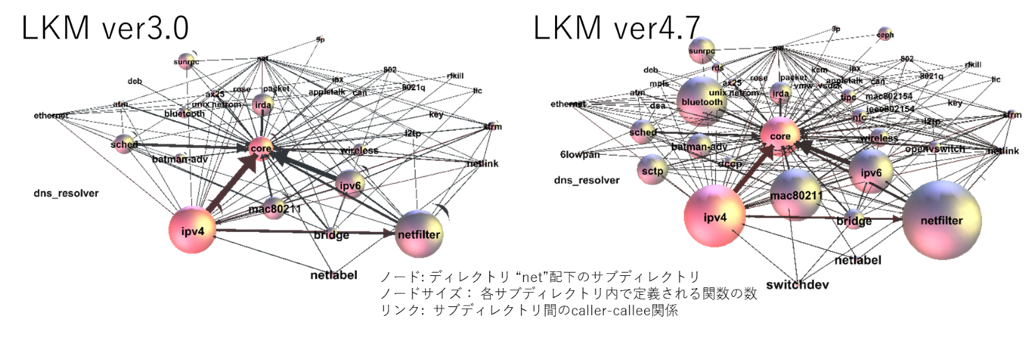

次に、Linuxカーネルにおけるネットワーク機能の実装に着目し、共通して利用される関数群(Core機能)を抽出し、グラフ理論の観点からCore以外の関数からCoreの関数がどのように使用するかを分析した。本分析では、Linuxカーネルのソースコードのうち、ディレクトリ“net”配下の関数をネットワーク機能の関数としている。分析の結果、ディレクトリ “net/core” はすべてのプロトコルコンポーネントによって使用され、名前が示す通り、中核的な役割を果たすことがわかった。さらに、Linuxカーネルの複数バージョンに上記の分析を適用することで、Linuxカーネル開発のCore機能の変遷を機能の依存性やサイズの観点から分析し、コア機能の抽出と配置の要件を整理した。“net/core”は、新しいプロトコルコンポーネントがカーネルに追加されたときに常に利用されることが明らかとなった。また、“net/core”のうち約15%の関数が、新しいプロトコルコンポーネントからの呼び出し先の関数となっており、これらの関数は開発が進行しても増加しないことが明らかとなった。

[関連発表論文]

- 佐竹幸大, 荒川伸一, 村田正幸, “Core-Periphery モデルを用いたAS レベルトポロジーの経年変化の分析,” 電子情報通信学会情報ネットワーク科学研究会(NetSci), May 2016.

- Kodai Satake, Shin’ichi Arakawa, Tetsuya Shimokawa, Masayuki Murata, “Evolution of core-periphery structure in Internet’s AS-level topologies,” Conference on Complex Systems, September 2016.

- Hirotaka Miyakawa, “Analysis on evolution of network-related functions in the Linux kernel,” Master’s thesis, Graduate School of Information Science and Technology, Osaka-University, Feb. 2017.

- Shin’ichi Arakawa, Hirotaka Miyakawa, Tetsuya Takine, and Masayuki Murata, “Evolution of structure in network-related function calls during the Linux kernel development,” 電子情報通信学会技術報告(IN2016-15), vol. 116, no. 485, pp. 341–346, 2017.

8.2.2. 生物の進化適応性にもとづくSDI構成手法(脳情報融合研究センター (CiNet) との共同研究)【2.1.2節再掲】

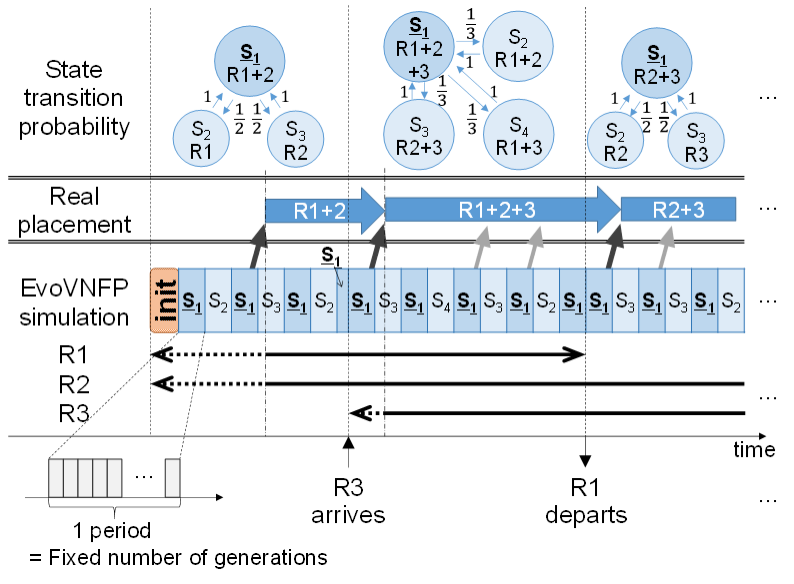

通信ネットワークへの接続者数の増加に伴い、通信サービスが多様かつ動的なものとなっている。この状況に対処する方策として、ネットワーク機能の構成を動的に変更可能にする仮想化技術である Network Function Virtualization(NFV)技術が広く注目を集めている。ユーザの動的な処理要求変更に対応するためには、VNFをどのように配置するのかを、時々刻々と変化するネットワークに適応できるように、動的に解く必要がある。このような動的VNF配置問題においては、配置状態を各要求に対して適したものとすることに加え、処理要求変化後のVM再構成操作などの、動的配置に必要なコストを抑制する必要がある。本研究では生物進化の知見を利用することでこの問題を解決した。生物は、環境変動の中で進化する中で、各目標へ遺伝的に適応し、最終的に少しの構造変更で目標変動に適応できる構造を獲得する。本研究では環境変動に対する生物の進化適応の概念を導入した遺伝的アルゴリズムであるMVG を動的VNF 配置問題に応用した Evolvable VNF Placement(EvoVNFP)を提案した。提案手法では、既存の進化的アルゴリズムと比較して、短い計算時間によって解を得ることが可能であり、動的な要求変動にも追随して制御を行うことが可能であることを示した。

[関連発表論文]

- Mari Otokura, Kenji Leibnitz, Tetsuya Shimokawa, and Masayuki Murata, “Evolutionary core-periphery structure and its application to network function virtualization,” IEICE Transactions on Nonlinear Theory and Its Applications, vol. 7, pp. 202-216, April 2016.

- Mari Otokura, Kenji Leibnitz, Yuki Koizumi, Daichi Kominami, Tetsuya Shimokawa, and Masayuki Murata, “Application of evolutionary mechanism to dynamic virtual network function placement,” Technical Report of IEICE (IN2016-37), vol. 116, pp. 7-12, September 2016.

- Mari Otokura, Kenji Leibnitz, Yuki Koizumi, Daichi Kominami, Tetsuya Shimokawa, and Masayuki Murata, “Application of evolutionary mechanism to dynamic virtual network function placement,” in Proceedings of the IEEE 24th International Conference on Network Protocols (ICNP), Workshop: Control Operation and Application in SDN protocols (CoolSDN Workshop), pp. 1-6, November 2016.

- Mari Otokura, Kenji Leibnitz, Yuki Koizumi, Daichi Kominami, Tetsuya Shimokawa, and Masayuki Murata, “Impact of fluctuating goals on adaptability of evolvable VNF placement method,” in Proceedings of the 9th International Workshop on Autonomous Self-Organizing Networks (CANDAR ASON Workshop), pp. 304-310, December 2016.

8.2.3. 生物の進化適応性にもとづくVNT制御手法【6.1.2節再掲】

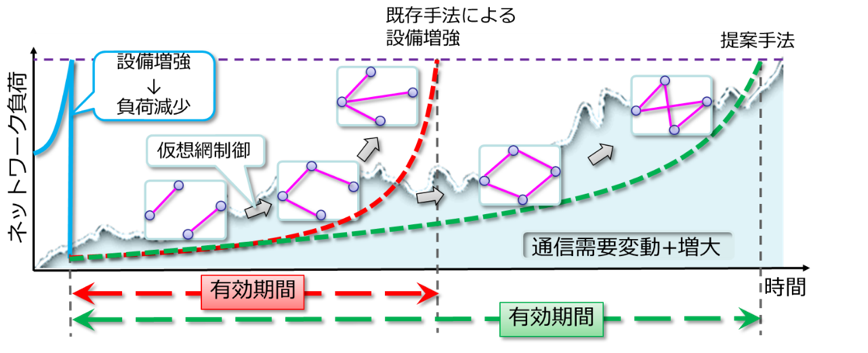

生物システムは、環境変動に対して安定して機能する頑強性と環境が大きく変動した際に自身の状態を大きく変える可塑性を備えていることが知られている。本研究では、頑強性や可塑性を備えた生物システムの進化適応を参考に、適応性や拡張性の高い情報ネットワークの構築手法を検討している。下記論文では、フォトニックインターネットを対象として、トラヒック需要増大に伴う物理設備量の増強を環境変動の1つとして捉え、様々な環境変動に対する進化適応性を備えた物理ネットワークを構築するためのネットワーク設備増強手法を提案している。提案手法では、頑強性と可塑性を備えた生物の進化を説明する数理モデルを導入し、ポート数増強の指針を得る。可塑性を備えた物理トポロジーを構築することで、設定できるVNT の多様性が増し、アトラクター選択にもとづくVNT 制御による将来の環境変動に対する適応性が更に向上すると期待される。提案するポート追加位置決定手法では、ポート追加の候補となる1つのノードに暫定的にポートを追加して得られる物理ネットワーク上で、生物の進化モデルを応用したダイナミクスに従いVNT 制御を行い、システムの適応性を試算する。これをポート追加の候補となるノードそれぞれに対して行うことで、もっとも進化適応性が高まるポート追加位置1 箇所を決定する。その過程を繰り返すADD アルゴリズムによって、ポートを追加する。計算機シミュレーションによる評価では、ヒューリスティックなVNT 設計手法であるI-MLTDA を用いて現在のトラヒック需要に最適な位置にポート追加を行う手法と比較した。12 ノード規模のネットワークを対象に計算機シミュレーションを行った結果、提案手法は比較手法と比べて適応可能な通信量が約8%増加することが明らかとなった。

[関連発表論文]

- Koki Inoue, Shin’ichi Arakawa, Satoshi Imai, Toru Katagiri and Masayuki Murata, “Adaptive VNE method based on Yuragi principle for software defined infrastructure,” in Proceedings of IEEE 17th International Conference on High Performance Switching and Routing (HPSR), pp. 188–193, June 2016.

- Koki Inoue, Shin’ichi Arakawa and Masayuki Murata, “A biological approach to physical topology design for plasticity in optical networks,” submitted for publication, 2016.

8.3. 脳機能ネットワークの構造分析と情報ネットワーク設計・制御手法への応用に関する研究

8.3.1. 脳ネットワークの構造に着想を得たロバスト性を有するネットワーク構成手法【1.1.2節再掲】

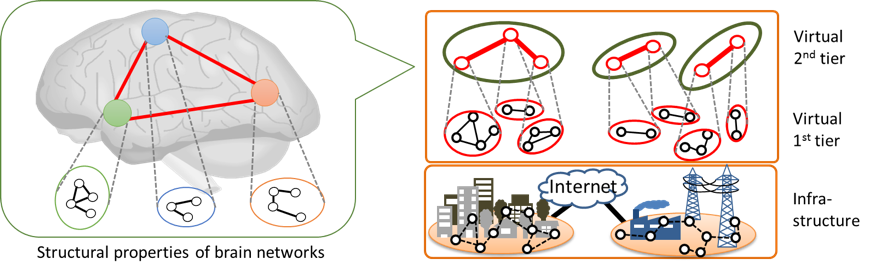

将来における無線センサーネットワークは、単に情報を収集するだけではなく、Internet of Thingsに統合された情報基盤としてその重要性を増していくと考えられている。多様な通信要求に適切に応じるために、ネットワークの構造自体をどのように設計するべきかという観点から遅延時間や通信帯域、耐故障性といったネットワーク性能を向上することも重要な課題となる。そこで我々は、人間の脳ネットワークの構造に着目した。脳ネットワークは高い通信効率とロバスト性を有することが期待され、その特徴を有するネットワークトポロジーを構築する手法を提案する事により、これらの課題の解決を目指す。このようなトポロジー構築方法の応用先として、センサーネットワークにおいて有効となるトポロジー特性評価および仮想ネットワーク構築に取り組んだ。注目すべき点として、脳ネットワークが有する階層的なモジュール構造とスモールワールド性、特徴的な次数相関があり、これらの構造的特徴を導入したトポロジー構築方法の有効性をシミュレーション評価およびパーコレーション解析により示した。また、脳ネットワークの接続構造を生成するモデル、脳ネットワーク内のモジュール間の依存モデルを応用することで、高い通信効率、低い接続コスト、ロバストな接続構造を生成するモデルを提案した。

[関連発表論文]

- Shinya Toyonaga, Daichi Kominami, and Masayuki Murata, “Percolation analysis for constructing a robust modular topology based on a binary-dynamics model,” to appear in International Journal of Distributed Sensor Networks, May 2016.

- Shinya Toyonaga, Daichi Kominami, and Masayuki Murata, “Virtual wireless sensor networks: Adaptive brain-inspired configuration for Internet of Things applications,” Sensors, vol. 16, p. 1323, August 2016.

- Masaya Murakami, Daichi Kominami, Kenji Leibnitz, Tetsuya Shimokawa, and Masayuki Murata, “Constructing a virtual IoT network using a cerebral cortical connectivity model,” Technical Report of IEICE (CCS2016-18), vol. 116, pp. 9-14, August 2016.

- Masaya Murakami, Shu Ishikura, Daichi Kominami, Tetsuya Shimokawa, and Masayuki Murata, “Robustness and efficiency in inter-connected networks with changing the network assortativity,” to appear in Applied Network Science, September 2016.

- Shinya Toyonaga, Robust and Adaptive Network Architecture for Internet of Things. PhD thesis, Graduate School of Information Science and Technology, Osaka University, January 2017.

- Masaya Murakami, Kenji Leibnitz, Daichi Kominami, Tetsuya Shimokawa, and Masayuki Murata, “Constructing virtual IoT network topologies with a brain-inspired connectivity model,” in Proceedings of the 11th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (ACM IMCOM), pp. 1-7, January 2017.

- Masaya Murakami, “Analysis and strategies for improving robustness and efficiency of interconnected networks,” Master's thesis, Graduate School of Information Science and Technology, Osaka University, February 2017.

- Masaya Murakami, Daichi Kominami, Kenji Leibnitz, and Masayuki Murata, “Analysis and strategies for improving robustness and efficiency in interconnected networks,” Technical Report of IEICE (IN2016-166), vol. 116, March 2017.

8.4. 脳の情報処理機能の情報ネットワーク制御技術への応用に関する研究

8.4.1. 曖昧な情報に対する脳の情報処理機構を応用した ユーザQoE 推定手法(NECシステムプラットフォーム研究所との共同研究)【2.3.4節再掲】

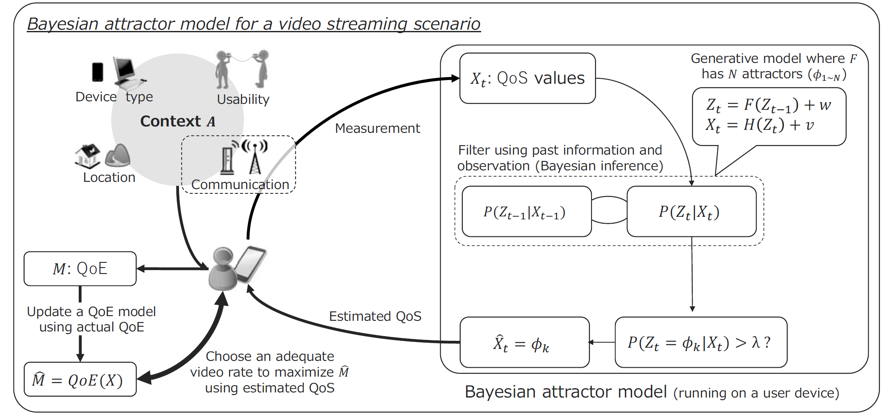

あらゆる情報に通信ネットワークを介して享受できる時代が近づく中、ユーザの求める様々な品質要求に対して、柔軟に対応できるネットワークの実現が望まれている。近年では、ユーザの体感品質(QoE; quality of experience)を向上する技術が重要視されており、これまで、ユーザのQoE を推定する様々な研究が行われてきた。QoE は人の主観にもとづく指標であり、時々刻々と変化するため、ユーザのQoE を真に向上するためには、時々刻々と変化するユーザのQoE を把握し、その向上のために適切な制御をネットワーク側において行う必要がある。本研究では不確かな観測情報に基づく脳内の情報認知を模したベイジアンアトラクターモデルを動画像ストリーミングのレート制御に用いることでユーザQoE の向上を行う。

[関連発表論文]

- Daichi Kominami, Takanori Iwai, Hideyuki Shimonishi, and Masayuki Murata, “QoE enhancement for video streaming based on a human perceptual mechanism,” Technical Report of IEICE (NS2016-221), vol. 116, March 2017.

8.4.2. ベイズ推定に基づくエラスティック光ネットワーク構成手法(NECブレインインスパイアードコンピューティング協働研究所における研究成果)【6.2.1節再掲】

エラスティック光ネットワークは、従来のWDMネットワークと比較して、光パスに割り当てる帯域幅(光スペクトル資源)の粒度が小さく、資源の利用効率が高い利点がある。この利点を活かしつつ、今後も増大・変動することが予想されるIPトラヒックをエラスティック光ネットワークに収容するためには、仮想網制御アプローチが必須である。しかし、どのような仮想網を構築すべきかを含めた仮想網制御手法の検討は十分になされてきていない。そこで本研究では、エラスティック光ネットワークにおける仮想網制御手法を提案している。提案手法では、生物が未知の環境変化に適応する振る舞いをモデル化した、アトラクター選択モデルを応用し、現在のトラヒックの収容効率と使用資源数の削減を両立する仮想網を構築する。また、取得した各光パスのリンク利用率をもとに、各光パスの帯域幅の調整を行う。計算機シミュレーションによる評価により、提案手法は、使用資源数を抑えつつ、現在のトラヒックを収容できる仮想網を構築できることを示した。

アトラクター選択モデルにもとづく仮想ネットワーク再構成手法は、対地間トラヒックマトリクスの情報を用いることなく良好な性能を得る仮想ネットワークに再構成する。しかし、アトラクター選択モデルにもとづく手法には、ノイズ的振る舞いが含まれるため、仮想ネットワークを過度に再構成し、その結果、仮想ネットワークの利用者が享受する通信品質が不安定となる恐れがある。

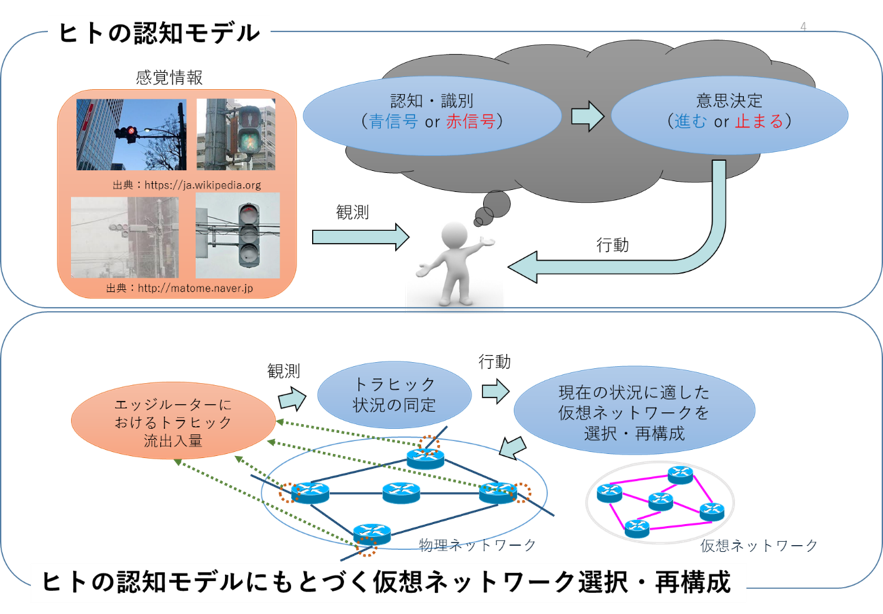

この課題を解決するため、ベイズ推定にもとづく仮想ネットワーク再構成フレームワークの研究に取り組んでいる。イズ推定にもとづく仮想ネットワーク再構成フレームワークの基本的なアイディアは、特定のトラヒック状況に対して良好な性能を示す仮想ネットワークを複数記憶しておき、ベイズ推定もとづいて現在のトラヒック状況を同定し、同定したトラヒック状況に適した仮想ネットワークを設定することである。トラヒック状況を表す情報として、対地間トラヒックマトリクスよりも容易に取得可能なエッジルーターにおけるトラヒック流出入量を用いている。また、同定したトラヒック状況に適した仮想ネットワークが現在のトラヒック状況に適さない場合に備え、ノイズを用いた仮想ネットワーク再構成手法を提案フレームワークに組み入れている。計算機シミュレーションを用いた評価の結果、提案手法は対地間トラヒックマトリクスよりも容易に取得可能なエッジルーターにおけるトラヒック流出入量を用いてトラヒック状況を同定可能であり、現在のトラヒック状況に適した仮想ネットワークを構成するまでの再構成の回数を削減可能であることがわかった。

[関連発表論文]

- Toshihiko Ohba, Shin’ichi Arakawa, and Masayuki Murata, “Virtual network reconfiguration in elastic optical path networks for future bandwidth allocation,” IEEE/OSA Journal of Optical Communications and Networking, vol. 8, pp. 633–644, Sept. 2016.

- 大場斗士彦, 荒川伸一, 村田正幸, “エラスティック光ネットワークにおけるベイズ推定にもとづく仮想ネットワーク再構成手法,” 電子情報通信学会技術研究報告 (PN2016-33), vol. 116, pp. 45–50, Nov. 2016.

- Toshihiko Ohba, Shin’ichi Arakawa, and Masayuki Murata, “A Bayesian-based approach for virtual network reconfiguration in elastic optical path networks,” in Proceedings of Optical Fiber Communication Conference, Mar. 2017.

8.4.3. 脳の情報処理機構に基づく予測型ネットワーク制御技術の確立(NTT ネットワーク基盤技術研究所との共同研究)【7.1.1節再掲】

時間変動の大きなトラヒックを収容する手法として、トラヒックの時間変動やネットワークの状態の変化に対して動的に経路や仮想ネットワークの構成、ネットワーク機能の配置を変更する手法の検討が進められている。従来、このような動的なネットワーク制御に関する研究は、現在のトラヒック状況を正確に把握できることや、将来のトラヒック状況の予測の精度が良いことを前提として進められてきた。しかしながら、将来のトラヒック状況を正確に予測することは困難であるといった問題や、大規模なネットワークを制御する際には、ネットワーク全体にわたる正確なトラヒック状況を短周期で把握することは困難であるといった問題が発生し、制御に必要な情報を正確かつ完全に把握することは難しい。

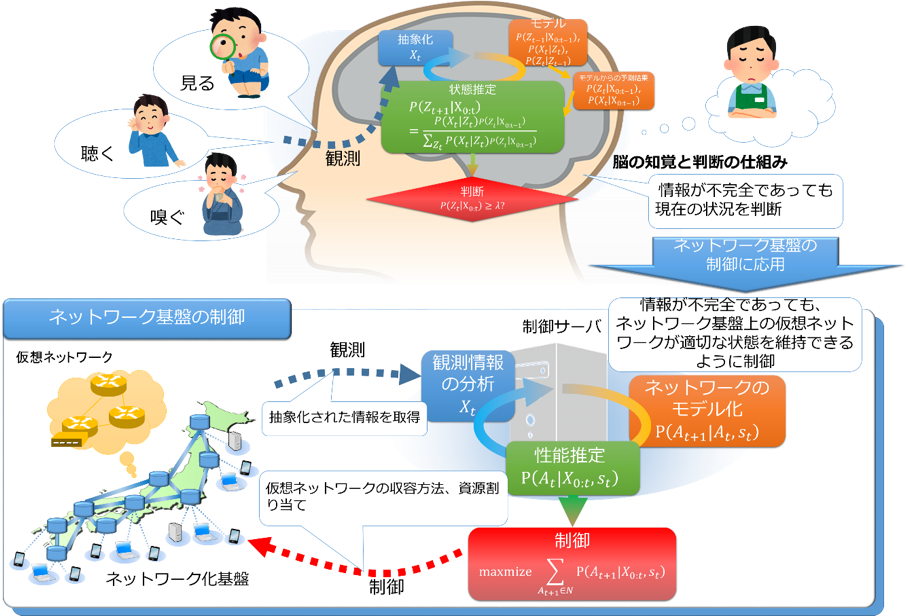

この問題に対して、本研究では、各時刻において不正確・不完全な情報しか観測できない場合であっても、将来のネットワークの状況の予測、予測に基づいたネットワーク制御を行う手法の開発に取り組んでいる。本研究では、上記の目標に対して、脳の情報処理機構に基づいた手法を検討している。脳の情報処理機構の特徴として、単に知覚情報から外部の状態を推定するのみならず、その推定状態にもとづいて目標に近づくために行動するといったフィードバックを行うことがあげられる。このとき、目標に対する行動決定はあらかじめなされている訳ではなく、行動の結果を再び観測することにより、逐次フィードバックを行う。これにより、毎回得られる観測情報は不完全であり、目標も不明確であるにも関わらず、脳は行動を制御している。

提案手法では、このような脳の情報処理機構に基づき、ネットワーク内から得られる不完全な観測結果をもとに、ネットワークの状態を把握し、将来のネットワークの状況を予測、ネットワークの制御方法を決定する。さらに、ネットワークの制御への影響を考慮して、次に観測すべきトラヒックを決める。この制御ループを繰り返すことにより、各時刻に観測可能な情報が不完全であっても、ネットワーク制御への影響が大きい箇所を集中的に観測することができ、輻輳を回避した、適切な状態へとネットワークを制御することが可能となる。本研究では、シミュレーションにより本手法の評価を行い、各時刻において、ネットワーク内の一部のトラヒック状況しか収集できない状況においても、輻輳を回避した経路を設定可能であることを示している。

[関連発表論文]

- Tatsuya Otoshi and Yuichi Ohsita and Masayuki Murata and Yousuke Takahashi and Keisuke Ishibashi and Kohei Shiomoto and Tomoaki Hashimoto, “Framework for traffic engineering under uncertain traffic information,” in Proceedings of The 7th International Conference on ICT Convergence, (Jeju Island), pp. 254–266, October 2016

- 佐竹幸大, 大歳達也, 大下裕一, 村田正幸, “予測分布を用いたネットワーク制御におけるトラヒックの観測スケジューリング手法,”電子情報通信学会技術研究報告(IN2016-100), vol. 116, no. 485, pp. 19-24, Mar. 2017.

- 大歳達也, 大下裕一, 村田正幸, “ベイジアンアトラクターモデルを用いた動的な仮想ネットワークトポロジー構築,” 電子情報通信学会技術研究報告(IN2016-129), vol. 116, no. 485, pp. 193–198, Mar. 2017.